グンブロ広告

ビジネスライセンス料 3,000円/月

飲食関連事業用 ライセンス 毎日1セット広告 1,600円/月

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。

お問い合わせは、 info@gunmawen.net本広告は、30日以上記事の更新がされませんと自動的に掲載されます。

記事が更新された時点で、自動的に破棄されます。 2009年01月15日

今日は何の日? 「警視庁」の日

明治7年1月15日、警察制度の改正に伴い東京警視庁が設置され、

川路利良が初代の大警視(現在の警視総監に相当する)に就任しました。

ということで、本日は「旧成人の日」だと思っていたら、

実は「警察誕生の日」でもあったのです!!!

てなことだったので、ついでに地元ぐんまの警察のみなさまの情報を調べてみたりしました。

「群馬県警察本部」

http://www.police.pref.gunma.jp/

日ごろ、あまり関わりがない(昔はお世話になりました)私としては、

こういった情報があると

「警察のみなさんががんばっているおかげで、

私たちの生活が守られている部分があるなあ」

と、がらにもなく考えたりするわけです。

ちなみに、毎回自分たちで情報を探しにいくのはタイヘンですが、

実は登録をしておくことで、群馬県警察本部から、「犯罪情報」などについて、

自動的にメールが届く仕組みなんかもあったりして・・・

「上州くん安全・安心メール」の登録

http://www.police.pref.gunma.jp/k/jyousyuumail/setsumei.html

こちらで登録をすることで、所轄警察署の情報が提供されます。

「振り込め詐欺」だとか、そういった情報をいち早く受け取り、

対策を練りたいと思っていたりするのであれば、お役に立つと思いますよ。

というわけで、本日は「警視庁の日」ということで、

群馬県の警察の情報について、ちょっとお伝えしました。

防犯対策、みんなでやっていきましょうね♪

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

川路利良が初代の大警視(現在の警視総監に相当する)に就任しました。

ということで、本日は「旧成人の日」だと思っていたら、

実は「警察誕生の日」でもあったのです!!!

てなことだったので、ついでに地元ぐんまの警察のみなさまの情報を調べてみたりしました。

「群馬県警察本部」

http://www.police.pref.gunma.jp/

日ごろ、あまり関わりがない

こういった情報があると

「警察のみなさんががんばっているおかげで、

私たちの生活が守られている部分があるなあ」

と、がらにもなく考えたりするわけです。

ちなみに、毎回自分たちで情報を探しにいくのはタイヘンですが、

実は登録をしておくことで、群馬県警察本部から、「犯罪情報」などについて、

自動的にメールが届く仕組みなんかもあったりして・・・

「上州くん安全・安心メール」の登録

http://www.police.pref.gunma.jp/k/jyousyuumail/setsumei.html

こちらで登録をすることで、所轄警察署の情報が提供されます。

「振り込め詐欺」だとか、そういった情報をいち早く受け取り、

対策を練りたいと思っていたりするのであれば、お役に立つと思いますよ。

というわけで、本日は「警視庁の日」ということで、

群馬県の警察の情報について、ちょっとお伝えしました。

防犯対策、みんなでやっていきましょうね♪

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2009年01月11日

今日は何の日? 「敵に塩を送る」日

永禄12年(1569)1月11日

越後国の上杉謙信が対立していた甲斐武田信玄に塩を送りました。

というわけで、戦国好きなら「武田信玄」と「上杉謙信」なんて大好きなこと確定!!!

名前を聞くだけで身震いするほど興奮してしまうくみちょうです。

そう、「敵に塩を送る」と言えば、いまでも言葉として残っております。

その事実があったとされているのが、本日です。

対立を超えて、塩を送るなんて・・・考えてみたらすごいことですよね。

いま、そんなふうに塩を送ることができる人っているのでしょうか・・・

そんな余裕をもって生きていきたいものです。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

越後国の上杉謙信が対立していた甲斐武田信玄に塩を送りました。

というわけで、戦国好きなら「武田信玄」と「上杉謙信」なんて大好きなこと確定!!!

名前を聞くだけで身震いするほど興奮してしまうくみちょうです。

そう、「敵に塩を送る」と言えば、いまでも言葉として残っております。

その事実があったとされているのが、本日です。

対立を超えて、塩を送るなんて・・・考えてみたらすごいことですよね。

いま、そんなふうに塩を送ることができる人っているのでしょうか・・・

そんな余裕をもって生きていきたいものです。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2009年01月05日

今日は何の日? 「夏目漱石」誕生日

ひさしぶりの「ねこ」がいない日。こんにちわ。くみちょうです。

「今日は何の日?」

チェックしてみたら、なんと誰しもがしっているこちらの方の誕生日でした。

そう、日本人ならば誰もが知っている大文豪、「夏目漱石」です。

夏目 漱石(なつめ そうせき、慶応3年1月5日(1867年2月9日) -

大正5年(1916年)12月9日)は、日本の小説家、評論家、英文学者。本名、金之助。

『吾輩は猫である』『こゝろ』などの作品で広く知られる、森鴎外と並ぶ明治・大正時代の文豪である。

江戸の牛込馬場下横町(現在の東京都新宿区喜久井町)出身。俳号は愚陀仏。

大学時代に正岡子規と出会い、俳句を学ぶ。

帝国大学(後に東京帝国大学)英文科卒業後、松山中学などの教師を務めた後、イギリスへ留学。帰国後東大講師を勤めながら、「吾輩は猫である」を雑誌『ホトトギス』に発表。これが評判になり「坊っちゃん」「倫敦塔」などを書く。

その後朝日新聞社に入社し、「虞美人草」「三四郎」などを掲載。当初は余裕派と呼ばれた。

「修善寺の大患」後は、『行人』『こゝろ』『硝子戸の中』などを執筆。

「則天去私」(そくてんきょし)の境地に達したといわれる。晩年は胃潰瘍に悩まされ、「明暗」が絶筆となった。

昭和59年(1984年)から平成16年(2004年)まで発行された日本銀行券D千円券に肖像が採用された。

「夏目漱石 wikipedia」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E6%BC%B1%E7%9F%B3

というわけで、ちょっと気を抜くとすでに

「新札しか知らない」って子供がいそうですが・・・

こうした、日本人の原点にある人たちの想いは、

受け継いで生きたいものですよね。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

「今日は何の日?」

チェックしてみたら、なんと誰しもがしっているこちらの方の誕生日でした。

そう、日本人ならば誰もが知っている大文豪、「夏目漱石」です。

夏目 漱石(なつめ そうせき、慶応3年1月5日(1867年2月9日) -

大正5年(1916年)12月9日)は、日本の小説家、評論家、英文学者。本名、金之助。

『吾輩は猫である』『こゝろ』などの作品で広く知られる、森鴎外と並ぶ明治・大正時代の文豪である。

江戸の牛込馬場下横町(現在の東京都新宿区喜久井町)出身。俳号は愚陀仏。

大学時代に正岡子規と出会い、俳句を学ぶ。

帝国大学(後に東京帝国大学)英文科卒業後、松山中学などの教師を務めた後、イギリスへ留学。帰国後東大講師を勤めながら、「吾輩は猫である」を雑誌『ホトトギス』に発表。これが評判になり「坊っちゃん」「倫敦塔」などを書く。

その後朝日新聞社に入社し、「虞美人草」「三四郎」などを掲載。当初は余裕派と呼ばれた。

「修善寺の大患」後は、『行人』『こゝろ』『硝子戸の中』などを執筆。

「則天去私」(そくてんきょし)の境地に達したといわれる。晩年は胃潰瘍に悩まされ、「明暗」が絶筆となった。

昭和59年(1984年)から平成16年(2004年)まで発行された日本銀行券D千円券に肖像が採用された。

「夏目漱石 wikipedia」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E6%BC%B1%E7%9F%B3

というわけで、ちょっと気を抜くとすでに

「新札しか知らない」って子供がいそうですが・・・

こうした、日本人の原点にある人たちの想いは、

受け継いで生きたいものですよね。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年12月12日

口内炎にはハチミツが効く?

できるとイターい!!!口内炎(×o×)

私は、口の中が調子悪くなってくると、

すぐに「塩」を塗りたくっております。

まさに「傷口に塩を塗りたくる」わけですが、

すっごいしみるし、きっつい気がするのですが・・・効くんですよね♪

でもでも、人にオススメしても、あんまりよろこばれないので、

(ドMな私にはぴったりですが 爆)

なんかいい方法はないかなぁとか思っていたらありました!!!

「口内炎にはハチミツが効く」とのいい伝えが昔からあるらしいです。

それは一体何故でしょうか?

まずは口内炎について簡単に調べてみました。

口内炎には「ウイルス性」・「細菌性」・「アフタ性」がありますが、

我々が疾患する口内炎の多くは「アフタ性」によるものだそうです。

残念ながら、アフタ性の口内炎は何故起きるのか?という疑問は、

未だ解明されていない未知の分野なのです。しかし、これが原因ではないか?

というものはいくつかありますのでご紹介いたします。

○栄養の偏り

○ビタミンBの不足

○ストレス

○睡眠不足

○口の中が不衛生

○抵抗力の低下

などです。

今度はハチミツのお話です。

ハチミツは上記を補ってくれる栄養素が含まれています。

蜂蜜には、皮膚治療に効果的なビタミンB群やミネラルなどが多く含まれており、

栄養の補給にとてもいい食品なのです。

抵抗力の低下を実感したら、是非ハチミツをおすすめします。

さらに、蜂蜜にはすぐれた抗菌.殺菌作用があります。 蜂蜜が腐るという話きいたことないですよね。

それは、ハチミツの殺菌作用が強力だからだといわれています。

強烈な痛みが伴いますが、患部に直接塗ったり、

痛みがひどい場合はお湯でうすめてうがいをしたりするのも効果があるそうです。

ただし蜂蜜にアレルギーがある人は注意が必要です。

「口内炎にはハチミツが効く?」

http://www.otona-magic.net/kenkou/700046.html

ってことで、正直、ハチミツの栄養素についてはなんとなく知っていましたが、

ハチミツの殺菌作用については考えたことがありませんでした。

これは勉強になったなと、そう思いましたので、みなさんともシェアしたいと思います。

そうか・・・ハチミツか〜・・・

やっぱり、薬でなんとかするのよりも、こうした自然から採取できるものが、

効果が高いんですね。

そりゃ、「回復薬」に混ぜたら「グレート」になるわけだ(爆)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

私は、口の中が調子悪くなってくると、

すぐに「塩」を塗りたくっております。

まさに「傷口に塩を塗りたくる」わけですが、

すっごいしみるし、きっつい気がするのですが・・・効くんですよね♪

でもでも、人にオススメしても、あんまりよろこばれないので、

(ドMな私にはぴったりですが 爆)

なんかいい方法はないかなぁとか思っていたらありました!!!

「口内炎にはハチミツが効く」とのいい伝えが昔からあるらしいです。

それは一体何故でしょうか?

まずは口内炎について簡単に調べてみました。

口内炎には「ウイルス性」・「細菌性」・「アフタ性」がありますが、

我々が疾患する口内炎の多くは「アフタ性」によるものだそうです。

残念ながら、アフタ性の口内炎は何故起きるのか?という疑問は、

未だ解明されていない未知の分野なのです。しかし、これが原因ではないか?

というものはいくつかありますのでご紹介いたします。

○栄養の偏り

○ビタミンBの不足

○ストレス

○睡眠不足

○口の中が不衛生

○抵抗力の低下

などです。

今度はハチミツのお話です。

ハチミツは上記を補ってくれる栄養素が含まれています。

蜂蜜には、皮膚治療に効果的なビタミンB群やミネラルなどが多く含まれており、

栄養の補給にとてもいい食品なのです。

抵抗力の低下を実感したら、是非ハチミツをおすすめします。

さらに、蜂蜜にはすぐれた抗菌.殺菌作用があります。 蜂蜜が腐るという話きいたことないですよね。

それは、ハチミツの殺菌作用が強力だからだといわれています。

強烈な痛みが伴いますが、患部に直接塗ったり、

痛みがひどい場合はお湯でうすめてうがいをしたりするのも効果があるそうです。

ただし蜂蜜にアレルギーがある人は注意が必要です。

「口内炎にはハチミツが効く?」

http://www.otona-magic.net/kenkou/700046.html

ってことで、正直、ハチミツの栄養素についてはなんとなく知っていましたが、

ハチミツの殺菌作用については考えたことがありませんでした。

これは勉強になったなと、そう思いましたので、みなさんともシェアしたいと思います。

そうか・・・ハチミツか〜・・・

やっぱり、薬でなんとかするのよりも、こうした自然から採取できるものが、

効果が高いんですね。

そりゃ、「回復薬」に混ぜたら「グレート」になるわけだ(爆)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年11月17日

今日は何の日? 「将棋の日」

「今日は何の日」のコーナー、本日は「将棋の日」です。

江戸時代に歴代の将軍の中では家康と並んで最も将棋好きであった

徳川吉宗がこの日を「お城将棋の日」として毎年御前対局を実施したということから

日本将棋連盟が1975年に制定したとのことです。但し今年の「将棋の日」の

イベントは11月19日に行われるようです。

「将棋の日」

http://www.ffortune.net/calen/nannohi/nan.cgi

ふむ、本日が「将棋の日」だということがわかりました。

が、今回はこれに付随して、将棋の世界の奥深さについて、

考えるきっかけになったのがおもしろかったのでご紹介いたします。

「御前対局」の対局者には大名を歓待する時並みの料理が用意されたようで、

その地位の高さが伺えます。その代わり、将棋にしても碁にしても

それぞれの家元は血筋とは無関係に優秀な人材を発掘して、

最も優秀な弟子に家督を譲るということを繰り返してレベルを維持しました。

そして、この養子縁組手続きにしても、武家の養子縁組同様の厳しい審査を経た手続きを要したようです。

「囲碁」「将棋」といえば、日本の伝統文化です。。

その伝統文化を守るための仕組みが、「血縁」ではなく「もっとも優秀な人間に家督を譲る」という仕組み、

ということを知って、「そうか、そうだったのか・・・」と感嘆の声をあげております。

ついつい、「自分の血筋」を大事にしたくなるところだと思いますが、

この伝統文化をより強く、よりすばらしいものとして継承していくためには、

こうした厳しい審査と、それを乗り越えるだけの才能と努力とが必要なんですよね。

・・・

・・・

日本の政治家にしても、「こうした【優秀な人間に家督を譲る制度】を持ってしたら、

いまよりもよりすばらしい政治体制になるのではないだろうか」なんてことを感じたのですが、気のせいでしょうか。

伝統文化を守ること、日本を守ること、共通するものが流れているような気がします。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

江戸時代に歴代の将軍の中では家康と並んで最も将棋好きであった

徳川吉宗がこの日を「お城将棋の日」として毎年御前対局を実施したということから

日本将棋連盟が1975年に制定したとのことです。但し今年の「将棋の日」の

イベントは11月19日に行われるようです。

「将棋の日」

http://www.ffortune.net/calen/nannohi/nan.cgi

ふむ、本日が「将棋の日」だということがわかりました。

が、今回はこれに付随して、将棋の世界の奥深さについて、

考えるきっかけになったのがおもしろかったのでご紹介いたします。

「御前対局」の対局者には大名を歓待する時並みの料理が用意されたようで、

その地位の高さが伺えます。その代わり、将棋にしても碁にしても

それぞれの家元は血筋とは無関係に優秀な人材を発掘して、

最も優秀な弟子に家督を譲るということを繰り返してレベルを維持しました。

そして、この養子縁組手続きにしても、武家の養子縁組同様の厳しい審査を経た手続きを要したようです。

「囲碁」「将棋」といえば、日本の伝統文化です。。

その伝統文化を守るための仕組みが、「血縁」ではなく「もっとも優秀な人間に家督を譲る」という仕組み、

ということを知って、「そうか、そうだったのか・・・」と感嘆の声をあげております。

ついつい、「自分の血筋」を大事にしたくなるところだと思いますが、

この伝統文化をより強く、よりすばらしいものとして継承していくためには、

こうした厳しい審査と、それを乗り越えるだけの才能と努力とが必要なんですよね。

・・・

・・・

日本の政治家にしても、「こうした【優秀な人間に家督を譲る制度】を持ってしたら、

いまよりもよりすばらしい政治体制になるのではないだろうか」なんてことを感じたのですが、気のせいでしょうか。

伝統文化を守ること、日本を守ること、共通するものが流れているような気がします。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年11月13日

今日は何の日? 「うるしの日」

11月11日とか、絶対に「何かの日だよな」とかいうのをあえて避けて、

本日あたりにチェックする私はそう、「あまのじゃく」くみちょうです。

というわけで、本日は何の日か、というと、

11月13日は「うるし(漆)の日」です。

これは香川県漆器工業協同組合と高松商工会議所が1985年に制定しました。

磁器が英語で China と呼ばれるのに対して漆器は Japan と呼ばれます。

それだけ漆器は日本の風土になじんだものですが、

これは日本で生まれた技術なのかどうかは分かりません。

古く古代エジプトの遺跡からも漆を使用した道具が出土していますし、

日本でも9000年前の遺跡から漆塗りの櫛が出土しています。

かなり古い時代に世界的に知られていた技術なのでしょう。

ただ、その技術が近年では日本で特に発達した故に、漆器をJapanというのでしょう。

というわけで、日本人として「うるし」について知らないのでは、

日本という国を知らない、ともいいかねないくらいのもの

(かくいう私も正直、【japan】=【うるし】とは初めて知りました)

お正月やお盆など日本の節句には、やはり漆器が似合いますよね。

当たり前の接してきたからなのか、

漆器を見ているだけでなんだかなつかしいというか、

ほんわかあたたかい気持ちになるというか、

昔に戻れるというか、

安心できる感覚がするのは、やはりそこに「日本」があるからなのでしょうか。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

本日あたりにチェックする私はそう、「あまのじゃく」くみちょうです。

というわけで、本日は何の日か、というと、

11月13日は「うるし(漆)の日」です。

これは香川県漆器工業協同組合と高松商工会議所が1985年に制定しました。

磁器が英語で China と呼ばれるのに対して漆器は Japan と呼ばれます。

それだけ漆器は日本の風土になじんだものですが、

これは日本で生まれた技術なのかどうかは分かりません。

古く古代エジプトの遺跡からも漆を使用した道具が出土していますし、

日本でも9000年前の遺跡から漆塗りの櫛が出土しています。

かなり古い時代に世界的に知られていた技術なのでしょう。

ただ、その技術が近年では日本で特に発達した故に、漆器をJapanというのでしょう。

というわけで、日本人として「うるし」について知らないのでは、

日本という国を知らない、ともいいかねないくらいのもの

(かくいう私も正直、【japan】=【うるし】とは初めて知りました)

お正月やお盆など日本の節句には、やはり漆器が似合いますよね。

当たり前の接してきたからなのか、

漆器を見ているだけでなんだかなつかしいというか、

ほんわかあたたかい気持ちになるというか、

昔に戻れるというか、

安心できる感覚がするのは、やはりそこに「日本」があるからなのでしょうか。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年10月29日

「笑点」の名前の由来

みなさま、こんばんわ。

世の中の役に立たないムダ知識ばかりを披露しておりますくみちょうです。

本日のテーマはこちら。

そう、「笑点」です。

小さい頃から、これがはじまると「ああっ、そろそろ日曜日が終わっちゃうのか」

という思いを持っていたのを思い出します。

さて、そんな「笑点」ですが、なぜ「笑点」という名前になったのでしょうか。

そんなところを、気にしたことないと思いますが、本日はチェックしてみましょう。

諸説あるのですが、有力なのは笑点を企画した「立川談志」が考えたという説です。

当時、「三浦綾子」のベストセラー作品「氷点」が日テレでドラマ化されて高視聴率を出していました。

このドラマにあやかって「笑点」というタイトルが生まれたそうです。

初代笑点の司会者も「立川談志」です。

ちなみに、ご長寿番組となっている「笑点」ですが、何故ここまで長く続いているのか?

それは、費用対効果がずば抜けてよいのだそうです。

コストが全然かからないのにも関わらず、視聴率がいいので、テレビ局としては「ウハウハ」なのだそうです♪

「笑点 名前の由来」

http://www.otona-magic.net/word/200095.html

なんだか、当たり前になりすぎていて疑問も何もなかったですが、

あらためて「笑点」と言われると・・・なんのことやらと思わなくもないですよね。

何かの由来って、おもしろいものが結構含まれているので、

また何か見つけてみたいなって思います。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

世の中の役に立たないムダ知識ばかりを披露しておりますくみちょうです。

本日のテーマはこちら。

そう、「笑点」です。

小さい頃から、これがはじまると「ああっ、そろそろ日曜日が終わっちゃうのか」

という思いを持っていたのを思い出します。

さて、そんな「笑点」ですが、なぜ「笑点」という名前になったのでしょうか。

そんなところを、気にしたことないと思いますが、本日はチェックしてみましょう。

諸説あるのですが、有力なのは笑点を企画した「立川談志」が考えたという説です。

当時、「三浦綾子」のベストセラー作品「氷点」が日テレでドラマ化されて高視聴率を出していました。

このドラマにあやかって「笑点」というタイトルが生まれたそうです。

初代笑点の司会者も「立川談志」です。

ちなみに、ご長寿番組となっている「笑点」ですが、何故ここまで長く続いているのか?

それは、費用対効果がずば抜けてよいのだそうです。

コストが全然かからないのにも関わらず、視聴率がいいので、テレビ局としては「ウハウハ」なのだそうです♪

「笑点 名前の由来」

http://www.otona-magic.net/word/200095.html

なんだか、当たり前になりすぎていて疑問も何もなかったですが、

あらためて「笑点」と言われると・・・なんのことやらと思わなくもないですよね。

何かの由来って、おもしろいものが結構含まれているので、

また何か見つけてみたいなって思います。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年10月17日

今日は何の日? 「貯蓄の日」

こんにちわ。くみちょうです。

みなさんは、日ごろから「貯蓄」を行っていますか?

悲しいかな、おなかには余分なものが貯蓄されますが(ToT)

なかなか、貯蓄したい部分にはたまらないものです。

で、なんでそんなことを言い出したのか、というと、

実は本日が「貯蓄の日」だからです!!

10月15日から25日まで伊勢の神宮(通称伊勢神宮)では神嘗祭(かんなめさい)が行われています。これはその年の稲の収穫を感謝する式典で、

昔は神嘗祭が来るまでは、その年の新米は誰も口にしない風習でした。

農耕民族にとってはとても重要な区切りの日であるということから、

1952年に日本銀行貯蓄増強中央委員会(現・金融広報中央委員会)が神嘗祭の中で

内宮の奉幣が行われる17日を「貯蓄の日」と定め、国民に貯蓄を奨励する運動を行っています。

現在多くの国民は労働の対価として金銭をもらうようになっていますので、

給料がいわば収穫。収穫したお金は大切に使おうという趣旨です。

金融広報中央委員会のサイト→ http://www.saveinfo.or.jp

今年の収穫を、さまざまなものに感謝するという姿勢、

これって、本当に大切だなって思います。

「給料は自分の力で稼いだから好きに使う!!」

これって、実は助けてくれているまわりに感謝できなくなるんですよね。

「感謝をしない限りお金を使ってはいけない」

これって、本当にすばらしいことだなって思います。

あらためて、自分の行動も見返した上で、

自分の収入は誰のおかげで出ているのか、ということを考え直したいと思います。

私を助けてくれている周囲の人の気持ちに感謝、です。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

みなさんは、日ごろから「貯蓄」を行っていますか?

悲しいかな、おなかには余分なものが貯蓄されますが(ToT)

なかなか、貯蓄したい部分にはたまらないものです。

で、なんでそんなことを言い出したのか、というと、

実は本日が「貯蓄の日」だからです!!

10月15日から25日まで伊勢の神宮(通称伊勢神宮)では神嘗祭(かんなめさい)が行われています。これはその年の稲の収穫を感謝する式典で、

昔は神嘗祭が来るまでは、その年の新米は誰も口にしない風習でした。

農耕民族にとってはとても重要な区切りの日であるということから、

1952年に日本銀行貯蓄増強中央委員会(現・金融広報中央委員会)が神嘗祭の中で

内宮の奉幣が行われる17日を「貯蓄の日」と定め、国民に貯蓄を奨励する運動を行っています。

現在多くの国民は労働の対価として金銭をもらうようになっていますので、

給料がいわば収穫。収穫したお金は大切に使おうという趣旨です。

金融広報中央委員会のサイト→ http://www.saveinfo.or.jp

今年の収穫を、さまざまなものに感謝するという姿勢、

これって、本当に大切だなって思います。

「給料は自分の力で稼いだから好きに使う!!」

これって、実は助けてくれているまわりに感謝できなくなるんですよね。

「感謝をしない限りお金を使ってはいけない」

これって、本当にすばらしいことだなって思います。

あらためて、自分の行動も見返した上で、

自分の収入は誰のおかげで出ているのか、ということを考え直したいと思います。

私を助けてくれている周囲の人の気持ちに感謝、です。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年09月29日

今日は何の日? 「まねきねこ」の日!!

9月29日は「来る福」で招き猫の日だそうです。

というわけで、まねきねこについて、ちょっと調べてみました。

招き猫は前足を片方あげて座った焼物の猫の人形で、左手を上げているものは人を招き、

右手を上げているものは金を招くと言われています。また白いものは開運、黒いものは厄除ともいいます。

ある時、彦根藩主の井伊直孝が猫に誘われるようにして世田谷の豪徳寺の境内に入りますと

突然雨が降ってきました。おかげで雨に濡れずにすんだ井伊直孝が猫を大事にしたのが発端ともいわれ、

またこれを縁に井伊家がここを菩提寺とすることになり、豪徳寺がその話を元に猫を描いた御札を出したのが

招き猫の原型であるともいわれます。豪徳寺には猫塚も作られたそうです。

また別の説では、薄雲という遊女の話になっています。

薄雲は信州埴科の百姓清左衛門の娘でしたが、身売りして遊女になり、

美人だったため京町1丁目の三浦屋四郎左衛門お抱えの太夫となって

吉原でも一二を争うほどになりました。

この薄雲が大の猫好きでいつも猫を抱いて道中していたのですが、

ある時可愛がっていた猫が化け猫と間違えられて殺されるという事件がありました。

この猫は盛大なお葬式をして道哲寺に葬り、その塚が関東大震災の時まで残っていたそうです。

気落ちしていた薄雲を慰めようと馴染の客で日本橋で唐物屋をしていたものが

長崎から伽羅の名木を取り寄せ、それで彼女の愛猫の姿を彫らせてプレゼントしました。

薄雲は大層喜んで、その猫の人形をいつも抱いていたとのことです。

これが評判になると、それを真似して猫の人形を彫る者が相次ぎ、

それが水商売の女たちに人気になって全国的に売れたといいます。

そしてこれが招き猫の原型になったというわけです。

「招き猫の日」

http://www.ffortune.net/calen/nannohi/nan.cgi

「まねきねこ」について、けっこう伝承とかあるんですね。

でも、この笑顔を見ていると、自分もしあわせになれるんだなって気がしてきます。

ねこの笑顔っていいですよね♪

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

というわけで、まねきねこについて、ちょっと調べてみました。

招き猫は前足を片方あげて座った焼物の猫の人形で、左手を上げているものは人を招き、

右手を上げているものは金を招くと言われています。また白いものは開運、黒いものは厄除ともいいます。

ある時、彦根藩主の井伊直孝が猫に誘われるようにして世田谷の豪徳寺の境内に入りますと

突然雨が降ってきました。おかげで雨に濡れずにすんだ井伊直孝が猫を大事にしたのが発端ともいわれ、

またこれを縁に井伊家がここを菩提寺とすることになり、豪徳寺がその話を元に猫を描いた御札を出したのが

招き猫の原型であるともいわれます。豪徳寺には猫塚も作られたそうです。

また別の説では、薄雲という遊女の話になっています。

薄雲は信州埴科の百姓清左衛門の娘でしたが、身売りして遊女になり、

美人だったため京町1丁目の三浦屋四郎左衛門お抱えの太夫となって

吉原でも一二を争うほどになりました。

この薄雲が大の猫好きでいつも猫を抱いて道中していたのですが、

ある時可愛がっていた猫が化け猫と間違えられて殺されるという事件がありました。

この猫は盛大なお葬式をして道哲寺に葬り、その塚が関東大震災の時まで残っていたそうです。

気落ちしていた薄雲を慰めようと馴染の客で日本橋で唐物屋をしていたものが

長崎から伽羅の名木を取り寄せ、それで彼女の愛猫の姿を彫らせてプレゼントしました。

薄雲は大層喜んで、その猫の人形をいつも抱いていたとのことです。

これが評判になると、それを真似して猫の人形を彫る者が相次ぎ、

それが水商売の女たちに人気になって全国的に売れたといいます。

そしてこれが招き猫の原型になったというわけです。

「招き猫の日」

http://www.ffortune.net/calen/nannohi/nan.cgi

「まねきねこ」について、けっこう伝承とかあるんですね。

でも、この笑顔を見ていると、自分もしあわせになれるんだなって気がしてきます。

ねこの笑顔っていいですよね♪

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年09月22日

定食屋で出されるたくあんが二枚の理由

こんばんわ。定食やで出てくる漬物大好きなくみちょうです。

カツ丼やカレー、親子丼といった定番メニューの付け合せについてくる漬物。

これがたまらないんですよね♪

小さい頃は、たくさん、きゅうりの漬物を一切れ残しておいて、

食べ終わったお茶碗にお茶を入れて、

その漬物一切れでお茶碗の中のゴハンや残りかすをすべてそぎ落として、

ぴかぴかの状態で「ごちそうさま」をすることが、礼儀だとしてきたのを思い出します。

まあ、そんなことを思い返しながら、

近所のおばさまがたと、緑茶を飲みながら、漬物をお茶請けにして、

世間話をしまくっていた子供時代。

楽しかったなぁ・・・

なんてことを思い出しながら、定食屋の「たくあん」画像を見つけようとしていたら、

なんだかおもしろい情報を仕入れたので、ご提供いたします。

「♪それはなにかとたずねたら?」

定食屋で出されるたくあんが二枚の理由

うーん、確かに言われてみたら、定食屋のたくあんは「なぜか二切れ」が多い気がしますね。

なんでだろうか・・・

というわけで、その理由は以下の通りです!!

今まで気が付きませんでしたが、「定食屋さん」で出される「たくあん」は「二切れ」のケースが多いそうです。

もっと沢庵を食べたいのになぁ~♪ 何故「二切れ」なのでしょうか?

沢庵を二切れ出す。という習慣は江戸時代からの名残です。

侍にたくあんを一切れ出すと

「一切れ・・・人切れ・・・人斬れ!?人を斬れという意味か!?」

と怒り出しので、一切れはタブーになりました。

「だったら三切れだ!」と思い、出してみたら

「三切れ・・・身切れ・・・身斬れ!?切腹をして身を斬れというのか!?」

と、また怒り出しました。

二切れにすると、お侍さんは怒り出すことはなかったので、

食堂屋さんも安心^0^ この習慣が現在に至っているそうです。

ただし、関西の方では3と言う数字が縁起がいいそうで、

三切れだしているお店も存在しているそうです。

「定食屋で出されるたくあんが二枚の理由」

http://www.otona-magic.net/zatugaku/100212.html

正直、「侍めんどくさっ!!!」

って思った人、手をあげて~!!

はーい!!!(^o^)/

こんな細かなところにまで配慮が行き届いている日本人の文化性に、乾杯!!

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

カツ丼やカレー、親子丼といった定番メニューの付け合せについてくる漬物。

これがたまらないんですよね♪

小さい頃は、たくさん、きゅうりの漬物を一切れ残しておいて、

食べ終わったお茶碗にお茶を入れて、

その漬物一切れでお茶碗の中のゴハンや残りかすをすべてそぎ落として、

ぴかぴかの状態で「ごちそうさま」をすることが、礼儀だとしてきたのを思い出します。

まあ、そんなことを思い返しながら、

近所のおばさまがたと、緑茶を飲みながら、漬物をお茶請けにして、

世間話をしまくっていた子供時代。

楽しかったなぁ・・・

なんてことを思い出しながら、定食屋の「たくあん」画像を見つけようとしていたら、

なんだかおもしろい情報を仕入れたので、ご提供いたします。

「♪それはなにかとたずねたら?」

定食屋で出されるたくあんが二枚の理由

うーん、確かに言われてみたら、定食屋のたくあんは「なぜか二切れ」が多い気がしますね。

なんでだろうか・・・

というわけで、その理由は以下の通りです!!

今まで気が付きませんでしたが、「定食屋さん」で出される「たくあん」は「二切れ」のケースが多いそうです。

もっと沢庵を食べたいのになぁ~♪ 何故「二切れ」なのでしょうか?

沢庵を二切れ出す。という習慣は江戸時代からの名残です。

侍にたくあんを一切れ出すと

「一切れ・・・人切れ・・・人斬れ!?人を斬れという意味か!?」

と怒り出しので、一切れはタブーになりました。

「だったら三切れだ!」と思い、出してみたら

「三切れ・・・身切れ・・・身斬れ!?切腹をして身を斬れというのか!?」

と、また怒り出しました。

二切れにすると、お侍さんは怒り出すことはなかったので、

食堂屋さんも安心^0^ この習慣が現在に至っているそうです。

ただし、関西の方では3と言う数字が縁起がいいそうで、

三切れだしているお店も存在しているそうです。

「定食屋で出されるたくあんが二枚の理由」

http://www.otona-magic.net/zatugaku/100212.html

正直、「侍めんどくさっ!!!」

って思った人、手をあげて~!!

はーい!!!(^o^)/

こんな細かなところにまで配慮が行き届いている日本人の文化性に、乾杯!!

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年09月21日

今日は何の日? 世界停戦日

「今日は何の日?」ということで、本日が何かの記念日だったら

それを口実に「こんなすばらしい日に仕事していてどうする!!」と怒鳴り込み、

休みにしてしまおう・・・なんてちびっとも考えていませんよ。ホントだよ。

そんなマジメ(?)なくみちょうがお送りする、「♪今日は何の日、ふっふー」のコーナーです。

本日はこちらっ!!

「国際平和デー,世界停戦日」

1981(昭和56)年、コスタリカの発案により国連総会によって制定。

当初は国連総会の通常会期の開催日である9月第3火曜日だったが、

2002(平成14)年からは9月21日に固定された。

2002年から、この日は「世界の停戦と非暴力の日」として実施され、

この日一日は敵対行為を停止するよう全ての国、全ての人々に呼び掛けている。

・・・・

・・・・

・・・・

冒頭のふまじめなこと、深く反省させていただきます。m(__)m

ってなっちゃうほどにすばらしい日ですね!!!(^^)

しかし・・・そんな日を設定しなくちゃいけないなんてこと自体が悲しいことですよね。

願わくば、365日、「国際平和デー」であるようにしたいと、そう思います。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

それを口実に「こんなすばらしい日に仕事していてどうする!!」と怒鳴り込み、

休みにしてしまおう・・・なんてちびっとも考えていませんよ。ホントだよ。

そんなマジメ(?)なくみちょうがお送りする、「♪今日は何の日、ふっふー」のコーナーです。

本日はこちらっ!!

「国際平和デー,世界停戦日」

1981(昭和56)年、コスタリカの発案により国連総会によって制定。

当初は国連総会の通常会期の開催日である9月第3火曜日だったが、

2002(平成14)年からは9月21日に固定された。

2002年から、この日は「世界の停戦と非暴力の日」として実施され、

この日一日は敵対行為を停止するよう全ての国、全ての人々に呼び掛けている。

・・・・

・・・・

・・・・

冒頭のふまじめなこと、深く反省させていただきます。m(__)m

ってなっちゃうほどにすばらしい日ですね!!!(^^)

しかし・・・そんな日を設定しなくちゃいけないなんてこと自体が悲しいことですよね。

願わくば、365日、「国際平和デー」であるようにしたいと、そう思います。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年08月29日

今日は何の日? ベルバラの日

はい、ごぶさたしていました「今日は何の日?」のコーナーでございます。

本日はこちらっ!!

「著作権が怖い」ので目線を入れさせていただいております。(爆)

そう、「ベルサイユのバラ」

いったいなにが「ベルバラの日」なんでしょうか?

みなさん、宝塚は好きですか?

(この瞬間に「ヅカ部」(桜蘭高校ホスト部)を思い出したあなたはエラいっ!!! ≧▽≦)

宝塚が好きであるならば、知っているかもしれませんが、

実は本日、8月29日は・・・

「ベルサイユのバラ」が宝塚歌劇月組で初演された記念日なのですっ!!!

1974年8月29日に大ヒットとなった「ベルサイユのバラ」が宝塚歌劇月組で初演されたのを記念したものです。

池田理代子が1972年(当時25歳)から「マーガレット」に連載した力作を舞台化したもので、

演出はなんと長谷川一夫!! 出演は初風諄(マリー・アントワネット)・大滝子(フェルゼン)・

榛名由梨(オスカル)・麻生薫(アンドレ)などでした。

「ベルバラの日」

http://www.ffortune.net/dance/kageki/verbara.htm

・・・ごめんなさい、すっごくテンション高め↑↑でお話していたにも関わらず、実は・・・

「出演俳優のすごさがさっぱりわかりませんっ!!!」

これって・・・すごいのか・・・なんだかすごそうではあるのだが・・・

というわけで、「今日は何の日」か調べたら出てきた、思わぬ記念日でした。

雑学としてみなさんもしっておきましょう!!!

「テストで出るかもよ」(笑)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

本日はこちらっ!!

そう、「ベルサイユのバラ」

いったいなにが「ベルバラの日」なんでしょうか?

みなさん、宝塚は好きですか?

(この瞬間に「ヅカ部」(桜蘭高校ホスト部)を思い出したあなたはエラいっ!!! ≧▽≦)

宝塚が好きであるならば、知っているかもしれませんが、

実は本日、8月29日は・・・

「ベルサイユのバラ」が宝塚歌劇月組で初演された記念日なのですっ!!!

1974年8月29日に大ヒットとなった「ベルサイユのバラ」が宝塚歌劇月組で初演されたのを記念したものです。

池田理代子が1972年(当時25歳)から「マーガレット」に連載した力作を舞台化したもので、

演出はなんと長谷川一夫!! 出演は初風諄(マリー・アントワネット)・大滝子(フェルゼン)・

榛名由梨(オスカル)・麻生薫(アンドレ)などでした。

「ベルバラの日」

http://www.ffortune.net/dance/kageki/verbara.htm

・・・ごめんなさい、すっごくテンション高め↑↑でお話していたにも関わらず、実は・・・

「出演俳優のすごさがさっぱりわかりませんっ!!!」

これって・・・すごいのか・・・なんだかすごそうではあるのだが・・・

というわけで、「今日は何の日」か調べたら出てきた、思わぬ記念日でした。

雑学としてみなさんもしっておきましょう!!!

「テストで出るかもよ」(笑)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年08月13日

「本当だ」と思っていた都市伝説ランキング 後半

いやー、昨日は思った以上に盛り上がってしまい、

「後半」などという続き物をやることになってしまったくみちょうです。

前半もかなーり、いろいろと信じ続けていたところではありますが、

後半は・・・「信じていた」というよりは「信じ続けたかった」ようなものもありますので、

早速ではありますが、後半いってみましょうか!!!

5位。 警察署の取調室ではカツ丼が出る

はい、これは私の実体験として、「ないことを証明」できています。(ToT)

取り調べ室内で、お腹が空いて「ぎゅるるー」と鳴りましたが、

「まあもうちょっとしたら終わるから」

と言われてそれきりだったのをいまでもしっかりと覚えています。

「学生がお腹空かせてるんだからいいじゃねぇか!!!」とか思ったものです。はい。

ちなみに、調べてみたところ、通常、留置所での食事時間が必ず取られていること、

また投げつけるなどして警察官がひるんだ隙をついて逃走される可能性もある事から

取調室で食事が出されることはなく、仮にあったとしてもその費用は被疑者の自己負担であり、

警察官が費用負担した場合は利益誘導として裁判の際に供述の任意性が否定される場合がある。

ということで、したくてもできないという状況もあるようです。はい。

4位。三人で写真を撮ると真ん中の人が早死にする

わかります。これも納得です。

「女の子二人に手をかけて真ん中で写ったりするような男は殺してしまえ」

ということですね?うんうん。すぐやりにいきますよ!!(^o^)←満面の笑顔で

とまあ冗談はおいておき、これも昔から聴いていたことです。

で、なんでだろうか、ということについてなのですが・・・

この真ん中の人が… と言う俗説は当時の写真機の精度が関係してくる話です。

当時の写真機のピントはあまり広くなく、そうなると当然の事ながら真ん中にしかピントが合わなくなりします。そこで「しっかり映っている人ほど魂を抜かれる」と言われるようになり「三人で…」の俗説が完成するのです。

さらに考えて見ると、その当時の写真はわざわざ写真館へ出かけて高いお金を払ってと言う状態だったワケで、そうなると当然、三人で撮影する場合には真ん中の人物は年長者や一番偉い人と言うことになり、写真に撮られる以前に一番早く亡くなる可能性が高くなるワケです。

で、その結果、その人物が亡くなった後で生き残った両側の人物が「やっぱり真ん中は…」と思ってしまうのです。

ということで、写真の過去の歴史にまでさかのぼった納得のいく回答でした。

まあ、三人集まると、三角関係という、また違った問題が発生するわけで・・・

特にドラマでは、何も起こらなかったらおもしろくないわけですしね。(笑)

3位。 「ゆとり教育」世代は円周率を3と習っている

教育関係であるにも関わらず、おどらされていたくみちょうです。(ToT)

2002年度実施の小学校学習指導要領の改訂にともなって、日本の算数教育の現場で巻き起こった困惑や混乱を象徴する語である。

この改定の一環として乗法の学習内容も削減され、小学生は3.14を掛ける手計算ができないこととなった。つまり、円周率の概数が3.14であることは習うものの、実際に円の面積等を求める際には、計算機を使うか、円周率は3として手計算することになったのである。ところが、大手学習塾が大々的に行った広告やマスコミの扇情的な報道等を通じて、「ゆとり教育の結果、公立小学校では円周率は3と教えることになった」との短絡的なテーゼが社会に広く認識されることとなった。

「wikipedia 円周率は3」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87%E3%81%AF3

厳密には違うものの、わかりやすく「ゆとり」を批判するための煽情効果を狙ったものだったわけで・・・

見事におどらされ、そして「ゆとり」という言葉を嫌っていた一つの要因たらしめているわけです。

あー、反省。

2位。病院での死体洗いのアルバイト

一回くらいは経験のために「やってみたい」と思っていたのは本当です。

しかも、その手の話になってくると、自慢気に「おれやったことあるぜ」という人が出てきて、

「お前もやれよ」的な話、そして「根性ないな」的な話になりがちであって・・・

おそらく、男同士での集まりなどでは、一度くらいは話のネタになったものではないでしょうか。

ちなみに、そのあたりの内容を調べてみると・・・

実際には、「死体解剖保存法」や「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」

などにより、解剖用遺体の取り扱いには厳しい制限が設けられている。

また、遺体解剖実習に関して厳密に言うならば、医学部生や歯学部生でも監督無しに取り扱うことは違法であり、

有資格者である解剖学の教授など専門知識を有する教員の監督管理の下でのみ許されるのである。

そりゃ、そうだ。まったくのど素人が扱うにしては重すぎる課題ですよね。

1位。富士の樹海では方位磁針が正常に動作しない

富士の樹海に迷い込んで・・・

のパターンは、何度となく想像したし、そこからの脱出を楽しみにしていたくみちょうです。

いや、決して「さからった組員を富士の樹海に・・・」なんて話は考えていませんよっ!!!(←なぜか焦る)

科学的根拠がないならそんなの信じませんが、こんな話があります。

富士の樹海は溶岩流の上にあり、鉄分を多量に含む溶岩流が磁石を狂わせるという。

自殺者は方位磁石を持って行っても一度迷うと出て来れないので、例え気が変わって戻りたくなっても、二度と戻って来れないと言われている。

うむ・・・そこまで言われると「本当なのか」と思ってしまうところですが・・・

そんなことはなく、事実コンパスが狂う場所はないそうです。

狂っても一度か二度だそうで・・・これも完全なつくり話ということです。

というわけで、5位~1位についてみてみました。

前半戦と含めて、あわせて10の都市伝説についてみてきましたが、

どちらかというと、「真実であってもらったほうがおもしろい」という理由であって、

それによって被害が出るとか、そういった具合ではないものなんだなと感じました。

人って、ウワサ話が好きですしね。

今後もウワサとして流れ続けるであろうなあと思います。

でもどうせならもっと役に立ったり、いい想いをしたりする都市伝説を

もっともっと増やせたらいいのかなと思っています。

願わくば、世界が平和になるようなものがいいですね♪

「なんとなく信じちゃってた都市伝説ランキング」

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/999/city_legend/&f=news&LID=news

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

「後半」などという続き物をやることになってしまったくみちょうです。

前半もかなーり、いろいろと信じ続けていたところではありますが、

後半は・・・「信じていた」というよりは「信じ続けたかった」ようなものもありますので、

早速ではありますが、後半いってみましょうか!!!

5位。 警察署の取調室ではカツ丼が出る

はい、これは私の実体験として、「ないことを証明」できています。(ToT)

取り調べ室内で、お腹が空いて「ぎゅるるー」と鳴りましたが、

「まあもうちょっとしたら終わるから」

と言われてそれきりだったのをいまでもしっかりと覚えています。

「学生がお腹空かせてるんだからいいじゃねぇか!!!」とか思ったものです。はい。

ちなみに、調べてみたところ、通常、留置所での食事時間が必ず取られていること、

また投げつけるなどして警察官がひるんだ隙をついて逃走される可能性もある事から

取調室で食事が出されることはなく、仮にあったとしてもその費用は被疑者の自己負担であり、

警察官が費用負担した場合は利益誘導として裁判の際に供述の任意性が否定される場合がある。

ということで、したくてもできないという状況もあるようです。はい。

4位。三人で写真を撮ると真ん中の人が早死にする

わかります。これも納得です。

「女の子二人に手をかけて真ん中で写ったりするような男は殺してしまえ」

ということですね?うんうん。すぐやりにいきますよ!!(^o^)←満面の笑顔で

とまあ冗談はおいておき、これも昔から聴いていたことです。

で、なんでだろうか、ということについてなのですが・・・

この真ん中の人が… と言う俗説は当時の写真機の精度が関係してくる話です。

当時の写真機のピントはあまり広くなく、そうなると当然の事ながら真ん中にしかピントが合わなくなりします。そこで「しっかり映っている人ほど魂を抜かれる」と言われるようになり「三人で…」の俗説が完成するのです。

さらに考えて見ると、その当時の写真はわざわざ写真館へ出かけて高いお金を払ってと言う状態だったワケで、そうなると当然、三人で撮影する場合には真ん中の人物は年長者や一番偉い人と言うことになり、写真に撮られる以前に一番早く亡くなる可能性が高くなるワケです。

で、その結果、その人物が亡くなった後で生き残った両側の人物が「やっぱり真ん中は…」と思ってしまうのです。

ということで、写真の過去の歴史にまでさかのぼった納得のいく回答でした。

まあ、三人集まると、三角関係という、また違った問題が発生するわけで・・・

特にドラマでは、何も起こらなかったらおもしろくないわけですしね。(笑)

3位。 「ゆとり教育」世代は円周率を3と習っている

教育関係であるにも関わらず、おどらされていたくみちょうです。(ToT)

2002年度実施の小学校学習指導要領の改訂にともなって、日本の算数教育の現場で巻き起こった困惑や混乱を象徴する語である。

この改定の一環として乗法の学習内容も削減され、小学生は3.14を掛ける手計算ができないこととなった。つまり、円周率の概数が3.14であることは習うものの、実際に円の面積等を求める際には、計算機を使うか、円周率は3として手計算することになったのである。ところが、大手学習塾が大々的に行った広告やマスコミの扇情的な報道等を通じて、「ゆとり教育の結果、公立小学校では円周率は3と教えることになった」との短絡的なテーゼが社会に広く認識されることとなった。

「wikipedia 円周率は3」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87%E3%81%AF3

厳密には違うものの、わかりやすく「ゆとり」を批判するための煽情効果を狙ったものだったわけで・・・

見事におどらされ、そして「ゆとり」という言葉を嫌っていた一つの要因たらしめているわけです。

あー、反省。

2位。病院での死体洗いのアルバイト

一回くらいは経験のために「やってみたい」と思っていたのは本当です。

しかも、その手の話になってくると、自慢気に「おれやったことあるぜ」という人が出てきて、

「お前もやれよ」的な話、そして「根性ないな」的な話になりがちであって・・・

おそらく、男同士での集まりなどでは、一度くらいは話のネタになったものではないでしょうか。

ちなみに、そのあたりの内容を調べてみると・・・

実際には、「死体解剖保存法」や「医学及び歯学の教育のための献体に関する法律」

などにより、解剖用遺体の取り扱いには厳しい制限が設けられている。

また、遺体解剖実習に関して厳密に言うならば、医学部生や歯学部生でも監督無しに取り扱うことは違法であり、

有資格者である解剖学の教授など専門知識を有する教員の監督管理の下でのみ許されるのである。

そりゃ、そうだ。まったくのど素人が扱うにしては重すぎる課題ですよね。

1位。富士の樹海では方位磁針が正常に動作しない

富士の樹海に迷い込んで・・・

のパターンは、何度となく想像したし、そこからの脱出を楽しみにしていたくみちょうです。

いや、決して「さからった組員を富士の樹海に・・・」なんて話は考えていませんよっ!!!(←なぜか焦る)

科学的根拠がないならそんなの信じませんが、こんな話があります。

富士の樹海は溶岩流の上にあり、鉄分を多量に含む溶岩流が磁石を狂わせるという。

自殺者は方位磁石を持って行っても一度迷うと出て来れないので、例え気が変わって戻りたくなっても、二度と戻って来れないと言われている。

うむ・・・そこまで言われると「本当なのか」と思ってしまうところですが・・・

そんなことはなく、事実コンパスが狂う場所はないそうです。

狂っても一度か二度だそうで・・・これも完全なつくり話ということです。

というわけで、5位~1位についてみてみました。

前半戦と含めて、あわせて10の都市伝説についてみてきましたが、

どちらかというと、「真実であってもらったほうがおもしろい」という理由であって、

それによって被害が出るとか、そういった具合ではないものなんだなと感じました。

人って、ウワサ話が好きですしね。

今後もウワサとして流れ続けるであろうなあと思います。

でもどうせならもっと役に立ったり、いい想いをしたりする都市伝説を

もっともっと増やせたらいいのかなと思っています。

願わくば、世界が平和になるようなものがいいですね♪

「なんとなく信じちゃってた都市伝説ランキング」

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/999/city_legend/&f=news&LID=news

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年08月04日

100mを9秒で走り抜ける!!

100m9秒で走り抜ける男、その名は「くみちょう」・・・・

とかだったらかっこよかったのに・・・

というわけで、「何が」100mを9秒で走り抜けるのかと言うと・・・

「ワニ」

<オーストラリアワニ>

全長2m~3m。

オーストラリアには、本種と「イリエワニ」の2種類が生息しており、本種はオーストラリアの固有種

ワニの中で非常に動きが俊敏で、体を持ち上げて短距離であれば飛び跳ねるようにして走る

マジで!?

というわけで信じられない人はこちらの動画をどうぞ。

うぉい、マジでワニが陸上を「走って」いるよ!!!

というわけで、面白いものを発見して興奮しているくみちょうでした。

ちなみに、参考までに他の動物たちの100m走の速さをのせておきます。

チーター 3.2秒

ガゼル(チーターのエサ) 4.0秒

サラブレッド(人間が乗った状態で) 5.0秒

グレイハウンド(ドッグレース用の犬) 5.1秒

ダチョウ 5.2秒

カンガルー 5.5秒

ウサギ 5.6秒

ライオン 6.2秒

クマ 6.4秒

オオカミ 6.5秒

キリン 7.1秒

バッファロー 7.2秒

ハイエナ 7.2秒(この速度で2時間以上走れるらしい)

ネコ 7.5秒

サイ 7.8秒

イノシシ 8.0秒

カバ 8.0秒

ラクダ 9.0秒

ゾウ 9.2秒

人間 9.2秒(200m走の後半)

「動物がトップスピードで100mを走った場合のタイム」

http://alfalfa.livedoor.biz/archives/51334894.html

カバとかゾウとか、イメージじゃわからないもんですよね。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

とかだったらかっこよかったのに・・・

というわけで、「何が」100mを9秒で走り抜けるのかと言うと・・・

「ワニ」

<オーストラリアワニ>

全長2m~3m。

オーストラリアには、本種と「イリエワニ」の2種類が生息しており、本種はオーストラリアの固有種

ワニの中で非常に動きが俊敏で、体を持ち上げて短距離であれば飛び跳ねるようにして走る

マジで!?

というわけで信じられない人はこちらの動画をどうぞ。

うぉい、マジでワニが陸上を「走って」いるよ!!!

というわけで、面白いものを発見して興奮しているくみちょうでした。

ちなみに、参考までに他の動物たちの100m走の速さをのせておきます。

チーター 3.2秒

ガゼル(チーターのエサ) 4.0秒

サラブレッド(人間が乗った状態で) 5.0秒

グレイハウンド(ドッグレース用の犬) 5.1秒

ダチョウ 5.2秒

カンガルー 5.5秒

ウサギ 5.6秒

ライオン 6.2秒

クマ 6.4秒

オオカミ 6.5秒

キリン 7.1秒

バッファロー 7.2秒

ハイエナ 7.2秒(この速度で2時間以上走れるらしい)

ネコ 7.5秒

サイ 7.8秒

イノシシ 8.0秒

カバ 8.0秒

ラクダ 9.0秒

ゾウ 9.2秒

人間 9.2秒(200m走の後半)

「動物がトップスピードで100mを走った場合のタイム」

http://alfalfa.livedoor.biz/archives/51334894.html

カバとかゾウとか、イメージじゃわからないもんですよね。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年08月03日

今日は何の日? 5000円札(昔)の日

今日は、昔の5000円札の日です。

あやうく、「昔の」をつけるのを忘れるところだったくみちょうですよこんばんわ。

そう、長いこと、私たちに親しまれてきた5000円はこれでしたね。

新札に違和感カンジまくりだったはずが、気が付けば慣れていたんだなあとしみじみ感じます。

って、話がそれました。

そう、本日は新渡戸稲造の生誕日であります。

新渡戸稲造(1862-1933)

新渡戸は国際連盟の事務次長、知的協力国際委員会(現ユネスコ)の世話役なども歴任して、

国際社会にも大きく貢献しています。

という人で、実はものすごい人なんですが、なぜか近年まで知られていなかった

(というよりは、みんな5000円の人、という認識しかなかったのでは?)のはなぜだろうか。

国際的な地位としては、当時の日本人の中では最も高い地位についていた人でしたが、

当時の社会風潮等とあわなかったということもあったようです。

そんなわけで・・・

「5000円札か・・・」とちょっとたそがれながら思い出に耽っていたくみちょうでした。

これを昔、と言わなければいけなくなったことがちょっと悲しい・・・

あれっ、新渡戸さんの話は関係ないの?(爆)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

あやうく、「昔の」をつけるのを忘れるところだったくみちょうですよこんばんわ。

そう、長いこと、私たちに親しまれてきた5000円はこれでしたね。

新札に違和感カンジまくりだったはずが、気が付けば慣れていたんだなあとしみじみ感じます。

って、話がそれました。

そう、本日は新渡戸稲造の生誕日であります。

新渡戸稲造(1862-1933)

新渡戸は国際連盟の事務次長、知的協力国際委員会(現ユネスコ)の世話役なども歴任して、

国際社会にも大きく貢献しています。

という人で、実はものすごい人なんですが、なぜか近年まで知られていなかった

(というよりは、みんな5000円の人、という認識しかなかったのでは?)のはなぜだろうか。

国際的な地位としては、当時の日本人の中では最も高い地位についていた人でしたが、

当時の社会風潮等とあわなかったということもあったようです。

そんなわけで・・・

「5000円札か・・・」とちょっとたそがれながら思い出に耽っていたくみちょうでした。

これを昔、と言わなければいけなくなったことがちょっと悲しい・・・

あれっ、新渡戸さんの話は関係ないの?(爆)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年07月15日

数字のマジック

「12345679×9=111111111 」

あれっ、「8」は?

「12345679×8=………」

おもしれー!!!数字おもしれー!!!

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年06月23日

なぜ夏至より8月の方が暑いのか

じめじめとうっとおしい雨の季節、みなさんはどうお過ごしですか。

この雨の中を過ごした木々は、より深みを増した緑で夏を待ち構えます。

気が付くと、暑い、暑い夏がやってきます。

もうすぐそこまでやってきているのを感じている今日この頃です。

はてさて、一日のうちの気温の変化、

夏と冬の気温の変化を見たときに、

どうして「一番日が出ている夏至」ではなく、

どうして「一番日が出ている正午」ではなく、

ちょっとあとになるのでしょうか。

というわけで、中学2年生の理科でやった内容なのですが、

「おぼえていますか」

♪今あなたの声が聞こえるここにおいでと~

・・って、そりゃ「愛おぼえていますか」だろっ!?

(すいません、マクロス大好きなんです。)

話がそれました。それまくりました。戻しましょう。

なんでずれていくのか。科学的な説明をすると微分やら積分やら出てきてしまうので、

「そんなのしーらないっ♪」

ということにしておいて(笑)、感覚的にみるとどんな感じなのか。

こんな感じ

じゃあわからないと思うので解説(笑)

鍋をガスコンロにかけたところを考えてみてください。

下からはガスコンロで加熱されます。一方熱い鍋からは湯気が立ち上って熱が逃げて行きます。

この二つが釣り合ってると、鍋の温度は一定のままです。コンロの火力を上げると、

加熱の方が勝つので、逃げてく熱より溜まる熱の方が多くなって、鍋の温度が上がります。

地球の気温もこれと似たような形になります。超大規模な鍋なんですね。

太陽からは日光という形で熱が降り注いできます。ガスコンロみたいなもんだと思ってください。

一方放熱という形で宇宙に逃げていく熱もあります。

一日の中の正午とか、一年の中の夏至とかは、この日光コンロの加熱出力が最大の状態だと考えてください。

どんどん熱が溜まっていく状態なわけですね。ところが、正午を過ぎても、あるいは夏至を過ぎても、

日光コンロによる加熱量は徐々に下がり始めますが、まだ放熱量よりは多いままです。

加熱量が放熱量より多い間は、温度は上がり続けるんです。

そして、1日の中だと14時頃、1年の間だと8月頃、ようやく加熱量と放熱量が同じぐらいになります。

そうすると温度が上がるのは止まり、下がり始めることになります。

加熱量が放熱量とバランスするまでの間の分だけ、最高気温到達が遅れると言うか、暑くなり続けるわけです。

ちなみに、日光コンロの出力は夜の間はずっとゼロです。夜だから当然だよな。

なので夜の間はずっと放熱量が加熱量を上回り続けるので、夜の間はずっと温度が下がり続けます。

夜明け前が一番寒いというのはそういうわけです。

「なぜ夏至より8月の方が暑いのか」

http://wordpress.rauru-block.org/index.php/1670

うーん、ちょっとわかりづらい気がする・・・

ということで、わからなかったじゃもったいないので、もう一個。こっちはわかりやすいと思います。

「南極と北極のどちらが寒いか」

ってみなさん知ってますか?

どちらが寒いのかは知っているとして、その理由まで説明できますか?

意外と説明できなかったりするんですよね。

実は・・寒いのは南極です。そしてそれはなぜ?

これは、おうちで簡単に実験ができます。

鍋に水を入れた状態と、水を入れない鍋の二つを用意してみてください。

両方とも、コンロで火をつけます。

さて、どっちが先にあったかくなりますか?

水を入れていない方は、すぐにあったまったと思います。

それに対して水の方は、すぐにはあったまりません。

では、今度は火を止めて、どっちが早く冷めるかを試してみましょう。

水を入れていない方は、すぐに冷めたと思います。

それに対して水の方は、すぐには冷めなかったですよね。

そう、南極と北極の温度の違いは、「水があるかないか」なんです。

南極は、南極大陸という陸地でできています。

北極は、陸地は無く、全部が海、つまりは水です。

となると、フライパンと水と同じで、夏が来てすぐにあったまるのは南極、だんだんとあったまるのが北極。

冬が来て、あっというまに冷たくなるのが南極、だんだんと冷たくなるのが北極。

理科的には比熱というものになるんですが、

こんなことをちょっとおぼえておくとおもしろいですよね。

というわけで、今日はめずらしく理科の説明でした。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

この雨の中を過ごした木々は、より深みを増した緑で夏を待ち構えます。

気が付くと、暑い、暑い夏がやってきます。

もうすぐそこまでやってきているのを感じている今日この頃です。

はてさて、一日のうちの気温の変化、

夏と冬の気温の変化を見たときに、

どうして「一番日が出ている夏至」ではなく、

どうして「一番日が出ている正午」ではなく、

ちょっとあとになるのでしょうか。

というわけで、中学2年生の理科でやった内容なのですが、

「おぼえていますか」

♪今あなたの声が聞こえるここにおいでと~

・・って、そりゃ「愛おぼえていますか」だろっ!?

(すいません、マクロス大好きなんです。)

話がそれました。それまくりました。戻しましょう。

なんでずれていくのか。科学的な説明をすると微分やら積分やら出てきてしまうので、

「そんなのしーらないっ♪」

ということにしておいて(笑)、感覚的にみるとどんな感じなのか。

こんな感じ

じゃあわからないと思うので解説(笑)

鍋をガスコンロにかけたところを考えてみてください。

下からはガスコンロで加熱されます。一方熱い鍋からは湯気が立ち上って熱が逃げて行きます。

この二つが釣り合ってると、鍋の温度は一定のままです。コンロの火力を上げると、

加熱の方が勝つので、逃げてく熱より溜まる熱の方が多くなって、鍋の温度が上がります。

地球の気温もこれと似たような形になります。超大規模な鍋なんですね。

太陽からは日光という形で熱が降り注いできます。ガスコンロみたいなもんだと思ってください。

一方放熱という形で宇宙に逃げていく熱もあります。

一日の中の正午とか、一年の中の夏至とかは、この日光コンロの加熱出力が最大の状態だと考えてください。

どんどん熱が溜まっていく状態なわけですね。ところが、正午を過ぎても、あるいは夏至を過ぎても、

日光コンロによる加熱量は徐々に下がり始めますが、まだ放熱量よりは多いままです。

加熱量が放熱量より多い間は、温度は上がり続けるんです。

そして、1日の中だと14時頃、1年の間だと8月頃、ようやく加熱量と放熱量が同じぐらいになります。

そうすると温度が上がるのは止まり、下がり始めることになります。

加熱量が放熱量とバランスするまでの間の分だけ、最高気温到達が遅れると言うか、暑くなり続けるわけです。

ちなみに、日光コンロの出力は夜の間はずっとゼロです。夜だから当然だよな。

なので夜の間はずっと放熱量が加熱量を上回り続けるので、夜の間はずっと温度が下がり続けます。

夜明け前が一番寒いというのはそういうわけです。

「なぜ夏至より8月の方が暑いのか」

http://wordpress.rauru-block.org/index.php/1670

うーん、ちょっとわかりづらい気がする・・・

ということで、わからなかったじゃもったいないので、もう一個。こっちはわかりやすいと思います。

「南極と北極のどちらが寒いか」

ってみなさん知ってますか?

どちらが寒いのかは知っているとして、その理由まで説明できますか?

意外と説明できなかったりするんですよね。

実は・・寒いのは南極です。そしてそれはなぜ?

これは、おうちで簡単に実験ができます。

鍋に水を入れた状態と、水を入れない鍋の二つを用意してみてください。

両方とも、コンロで火をつけます。

さて、どっちが先にあったかくなりますか?

水を入れていない方は、すぐにあったまったと思います。

それに対して水の方は、すぐにはあったまりません。

では、今度は火を止めて、どっちが早く冷めるかを試してみましょう。

水を入れていない方は、すぐに冷めたと思います。

それに対して水の方は、すぐには冷めなかったですよね。

そう、南極と北極の温度の違いは、「水があるかないか」なんです。

南極は、南極大陸という陸地でできています。

北極は、陸地は無く、全部が海、つまりは水です。

となると、フライパンと水と同じで、夏が来てすぐにあったまるのは南極、だんだんとあったまるのが北極。

冬が来て、あっというまに冷たくなるのが南極、だんだんと冷たくなるのが北極。

理科的には比熱というものになるんですが、

こんなことをちょっとおぼえておくとおもしろいですよね。

というわけで、今日はめずらしく理科の説明でした。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年06月13日

今日は何の日? 13日の金曜日・・・あれっ?

(プライバシーの保護のため、目線を入れております)

ジェイソンの仮面を被って外を歩いたら危うく捕まりそうになったくみちょうですよこんばんわ。

本日はそんな「嘘」から入ったお茶目な私を、もっと褒めてくれていいと思う。

しかし、13日の金曜日というと、なぜか不吉なイメージがつきまといます。

なんでだろうか・・・

BadMoon すべての黒のクリーチャーは+1/+1を得る・・・って違うか(笑)

というわけで、調べてみました。

<「13」が不吉な理由>

「非調和な数」

12は60の約数の一つである。古代においては暦の必要性から時間や方位に六十進法が用いられたため、12か月や12方位、12時間などのように時間や方位にも12がしばしば用いられてきた。 12に対し、12の隣の素数である13は、その調和を乱すものとして不吉な数と考えられた

「宗教的要因」

北欧神話では、12人の神が祝宴を催していた時に、招かれざる13人目の客としてロキが乱入した。このロキがヘズをたぶらかしてバルドルを殺害させており、後に起こるラグナロク勃発の起因となった。

キリスト教神話においては、サタンを13番目の天使であるとする設定は、土着神話のキリスト教化の中で、この話を元にしているとされる。

13という数字は聖書でも特別な意味を持っている。イエスを裏切った弟子であるユダは、最後の晩餐で13番目の席についていたとされる。また、キリスト教圏の俗信において13日の金曜日が不吉の象徴とされてきたこともあり、忌み数のひとつとなっている。

これら両方の要素から、英語では13のことを「悪魔のダース」 (devil's dozen) とも呼ぶ。

「忌み数(13) wikipedia」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E4%B8%89%E6%81%90%E6%80%96%E7%97%87

ほうほう、たしかに。12というのは非常によい数であるのに対して、

その隣にある素数だから、という数学的な見地は納得できますね。

えっ、納得できないって?

それじゃあ、次の問題を解いてください。

①136÷13

②136÷12

どっちが解きやすいですか?そう、下ですよね。

12という数は、2でも3でも4でも6でも割ることができます。

ということは、分数などにしたときに非常に計算がしやすい。

それに対して13は・・・それでしか割れない(素数)であるため、

数字として非常に厄介です。

具体的に言えば、ケーキを12等分しなさい、と言われたら楽だけど、

13等分しなさいと言われたらタイヘンだということでしょうか。ケンカのもとです。怖いですねぇ(×_×)

しかしそんな「13」日の金曜日である本日ですが・・・

実は、けっこういい日だったりするのです!!!

多くの国で「不吉」な日とされる13日の金曜日だが、実際は通常よりも「安全」な日であることが、12日のオランダの統計学者らによる発表で分かった。

同国の保険統計センター(CVS)よると、13日の金曜日はほかの金曜日と比べ、事故や火事、盗難の件数が少なかった。過去2年間でオランダの保険会社が受けた金曜日の交通事故の報告件数は平均7800件。一方、13日の金曜日の平均は7500件だった。

てなわけで、実は安全だとわかった私。

よし、早速これからジェイソンマスクを被ってかわいい女の子に声かけてk

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年05月27日

今日は何の日?百人一首の日

「ひゃくにんひとくび」って何?

小さい頃にそんな妖怪がいるとかいないとかうそついて回っていたくみちょうです。

今頃ですが謝っておきます。すいません。

百人一首というと、私はこの歌が好きです。

「滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほきこえけれ」

滝自体はとうの昔に水も枯れ、流れがなくなっているが、

「その昔、すばらしい滝があった」ということだけは、いまもなお、永遠と語り継がれている

人の生き方にも通じるものがあるなと、すごく感じ入るものがあります。

たとえ、自分が死んだとしても、その人の成し遂げたことというものは事実として後世に残り、

永遠と語り継がれ、そして意思を継ぐ者がその考え方、行動をより発展させていく

こうした生き方が自分もできるように。そう考えています。

ってだけまとめてしまうと単に自分の好きな歌を紹介するだけになってしまうので、

「何で百人一首なのか」について、紹介しておきたいと思います。

実は本日、5月27日は、百人一首がはじめて世の中に出た日と言われているからです。

小倉百人一首の原型は鎌倉時代の歌人藤原定家が、上代の天智天皇から、鎌倉時代の順徳院まで、百人の歌人の優れた和歌を年代順に一首ずつ百首選んだものであり、摂関家藤原北家道兼流・宇都宮蓮生(宇都宮頼綱)の京都嵯峨野の別荘、小倉山荘の襖色紙に載せるために依頼を受けたのがそのきっかけと言われている。男性79人(僧侶15人)、女性21人の歌が入っている。成立当時まだ百人一首に一定の呼び名はなく、「小倉山荘色紙和歌」とか「嵯峨山荘色紙和歌」と呼称された。

wikipedia「百人一首」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E4%BA%BA%E4%B8%80%E9%A6%96

こんなにすばらしい和歌が百もあるわけで・・・

あらためていま読み直してみると本当に情景が心に染み渡るんですよね・・・

というわけで、皆様も思い出に浸りながら、

そしていまの学生たちは「受験勉強」として、

百人一首を学びなおしてみたらどうでしょうか。

って、受験勉強と称して学んだものの中で、もっとも「覚えていてよかったな」と思えるものの一つなので、

勉強如何ではなく、自然を、人の心を楽しむために聴いてもらいたいなと思っています。

・・・って、小さい頃に「ひゃくにんひとくび」とか言っていた子がこんなこと言うなんて・・・

世の中の変化って怖いですねぇ・・・

「人はいさ心も知らず ふるさとは花ぞ昔の香ににほいける」

けっきょく最後に残るのは自然なんだろうなぁ・・・いい意味でも悪い意味でも・・・

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

小さい頃にそんな妖怪がいるとかいないとかうそついて回っていたくみちょうです。

今頃ですが謝っておきます。すいません。

百人一首というと、私はこの歌が好きです。

「滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れてなほきこえけれ」

滝自体はとうの昔に水も枯れ、流れがなくなっているが、

「その昔、すばらしい滝があった」ということだけは、いまもなお、永遠と語り継がれている

人の生き方にも通じるものがあるなと、すごく感じ入るものがあります。

たとえ、自分が死んだとしても、その人の成し遂げたことというものは事実として後世に残り、

永遠と語り継がれ、そして意思を継ぐ者がその考え方、行動をより発展させていく

こうした生き方が自分もできるように。そう考えています。

ってだけまとめてしまうと単に自分の好きな歌を紹介するだけになってしまうので、

「何で百人一首なのか」について、紹介しておきたいと思います。

実は本日、5月27日は、百人一首がはじめて世の中に出た日と言われているからです。

小倉百人一首の原型は鎌倉時代の歌人藤原定家が、上代の天智天皇から、鎌倉時代の順徳院まで、百人の歌人の優れた和歌を年代順に一首ずつ百首選んだものであり、摂関家藤原北家道兼流・宇都宮蓮生(宇都宮頼綱)の京都嵯峨野の別荘、小倉山荘の襖色紙に載せるために依頼を受けたのがそのきっかけと言われている。男性79人(僧侶15人)、女性21人の歌が入っている。成立当時まだ百人一首に一定の呼び名はなく、「小倉山荘色紙和歌」とか「嵯峨山荘色紙和歌」と呼称された。

wikipedia「百人一首」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BE%E4%BA%BA%E4%B8%80%E9%A6%96

こんなにすばらしい和歌が百もあるわけで・・・

あらためていま読み直してみると本当に情景が心に染み渡るんですよね・・・

というわけで、皆様も思い出に浸りながら、

そしていまの学生たちは「受験勉強」として、

百人一首を学びなおしてみたらどうでしょうか。

って、受験勉強と称して学んだものの中で、もっとも「覚えていてよかったな」と思えるものの一つなので、

勉強如何ではなく、自然を、人の心を楽しむために聴いてもらいたいなと思っています。

・・・って、小さい頃に「ひゃくにんひとくび」とか言っていた子がこんなこと言うなんて・・・

世の中の変化って怖いですねぇ・・・

「人はいさ心も知らず ふるさとは花ぞ昔の香ににほいける」

けっきょく最後に残るのは自然なんだろうなぁ・・・いい意味でも悪い意味でも・・・

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年05月23日

今日は何の日?恋文の日

「ラブレター」

女の子が一生懸命書いている姿を想像しただけで・・・もう・・・もう・・・もう!!!!

はい、興奮しすぎのくみちょうですよこんにちわ。

そういえば・・・若かりし頃、女の子と筆談していて楽しかった思い出が・・・思い出が・・・

あーあ、なんであの頃はモテたんだろうか・・・(ToT)

・・・って悲しくなっても仕方が無いので話を進めましょう。(^^;)

いまは携帯のメールでも様々なやりとりがされておりますが、

そのメールでも、恋愛事情に関しては、昔と変わらぬやりとりがされているようです。

せっかく今日は「恋文の日」( 5月23日 (5)こい(23)ふみ )ということですので、

あの子へのメッセージを、自分の心よ、あの子に届け!!!ってことで書いてみましょう♪

結婚している方、旦那さん、奥さんへの恋文、昔の気持ちに戻って書いてみませんか?

そんなもん書けねぇよ!!って人はこちらのサイトを参考にしてみたらいかがでしょう。

「恋文」

http://www.geocities.jp/koibumi_net/

って・・・自分も恋愛から離れて久しいから、リハビリに恋愛の詩でも書いてみようかな?

はずかしすぎてグンブロにいられなくなるだろうからやめときます(^^;)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年05月17日

100万ドルの夜景・・・ってどうやって値段をつけたの?

「六本木ヒルズ」

「東京タワー」

よく、すばらしい夜景に対して、

「100万ドルの夜景だね」なんて言葉が出てきます。

ふむ、現在の価値に換算すると、1ドルが約103円だから、

1億300万円の夜景・・・ってたいしたことないように感じちゃうのは気のせい?

「100万ドルの夜景」

ものすごく価値の高い夜景だなって思っていたので、

てっきり私は、その夜景をつくる建物とかの総じた値段なのかと思っていましたが、

そうしたらそれこそやっすいモノになってしまいますよね。

となると・・・いったい何が理由で「100万ドルの夜景」になったんでしょうか・・・

実は・・・なんと電気代だったのです!!!

100万ドルの夜景の元になった夜景、それは

「六甲山から見る神戸の夜景」

1953年、電力会社の副社長さんが、六甲山から見る夜景に感動しました。「いったいどれだけの電灯が使われているんだろう?」そこで「大阪・尼崎・芦屋・神戸」の電灯の数を調べてみたら、「486万灯」あったそうです。

電力会社の副社長だけあって、次はこんな疑問を抱きました「電気代はいくらだろう?」調べ上げた結果「月に約4億円」とはじき出されました。当時、1ドルは360円でしたので、「約100万ドルか~!100万ドルの夜景だ~♪」と思いついたそうです。

ちなみに、現在の電気代を計算すると1000万ドルだそうです。そこで、神戸の夜景などを「1000万ドルの夜景」とも言われているそうです。

「100万ドルの夜景←実は電気代でした!」

http://www.otona-magic.net/word/200037.html

1000万ドルの夜景・・・つまりは30億円の電気代・・・って一夜にして30億円!?

やべぇ・・・夜景一つでそんなにお金がかかっているとは・・・

これからは夜景を見るたびに「拝んで」おきたいと思います。(笑)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年05月07日

今日は何の日?大阪夏の陣

1615年5月7日 大阪夏の陣

これにより、豊臣家は滅び、徳川家の支配が確定いたしました。

有名な、そして人気も高い真田幸村が戦死したのもこの戦いです。

歴史をたどれば、以前の王朝がそのまま正当性を保持しているのは、

そして力を持ち続けているのは危険であることは言うまでもありません。

「天に二つの太陽は要らない」

徳川家の安泰のためには、豊臣家というもう一つの太陽は、消しておかなくてはいけません。

しかし、なんの難癖もないのに攻めるわけにも行きません。

そこで、そのきっかけとなったのが

「日本史上最大のいいがかり」

と言われております(一部誇張表現あり)次のような出来事です。

1611年、豊臣は秀吉の建てたお寺・方広寺に大仏殿を完成させますが、

ここに梵鐘を作ることになります。この梵鐘には、

「国家安康・君臣豊楽」

の文字が刻まれました。それを聞いた家康は、豊臣を攻める口実ができたと考えます。

「国家安康」は「家康」の文字を2つに切って徳川家を呪うものであり

「君臣豊楽」で豊臣家が再び君主になろうという意図を秘めたものだ、という訳です。

なんという言いがかり!!

こうした経緯のもとに行われた戦いは、

昨年の冬の陣の後の計略によって「外堀を埋める」ならぬ「内堀も埋める」ことができた徳川の大勝利となり、

長く続く江戸幕府の基礎を、より強固なものにすることができたわけです。

歴史を決める戦いの時には、正当性なんてどうとでもつくれるというものなんですよね。

そもそも、日本を統べるためには、征夷大将軍にならなくてはならず、

征夷大将軍になるためには、源氏の血筋でなくてはならず、

そのためには、どこかから自分が源氏の正統たる血族であることを証明する必要があったり。

まあそうした歴史の内容については、また後ほど触れるといたしますか。

しかし・・・こうした「歴史の裏側」を知ることで、はじめて歴史の面白さがわかると思うのですが、どうでしょうか。

「○○」さんという人が「△△」という政府をつくって、「××」という政策をしました。

なんて話をいくら聞いてもまったく面白くないですよね。

人間味にあふれるからこそ、歴史はおもしろい。

参考リンク 「大阪城天守閣」

http://www.osakacastle.net/index.html

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

これにより、豊臣家は滅び、徳川家の支配が確定いたしました。

有名な、そして人気も高い真田幸村が戦死したのもこの戦いです。

歴史をたどれば、以前の王朝がそのまま正当性を保持しているのは、

そして力を持ち続けているのは危険であることは言うまでもありません。

「天に二つの太陽は要らない」

徳川家の安泰のためには、豊臣家というもう一つの太陽は、消しておかなくてはいけません。

しかし、なんの難癖もないのに攻めるわけにも行きません。

そこで、そのきっかけとなったのが

「日本史上最大のいいがかり」

と言われております(一部誇張表現あり)次のような出来事です。

1611年、豊臣は秀吉の建てたお寺・方広寺に大仏殿を完成させますが、

ここに梵鐘を作ることになります。この梵鐘には、

「国家安康・君臣豊楽」

の文字が刻まれました。それを聞いた家康は、豊臣を攻める口実ができたと考えます。

「国家安康」は「家康」の文字を2つに切って徳川家を呪うものであり

「君臣豊楽」で豊臣家が再び君主になろうという意図を秘めたものだ、という訳です。

なんという言いがかり!!

こうした経緯のもとに行われた戦いは、

昨年の冬の陣の後の計略によって「外堀を埋める」ならぬ「内堀も埋める」ことができた徳川の大勝利となり、

長く続く江戸幕府の基礎を、より強固なものにすることができたわけです。

歴史を決める戦いの時には、正当性なんてどうとでもつくれるというものなんですよね。

そもそも、日本を統べるためには、征夷大将軍にならなくてはならず、

征夷大将軍になるためには、源氏の血筋でなくてはならず、

そのためには、どこかから自分が源氏の正統たる血族であることを証明する必要があったり。

まあそうした歴史の内容については、また後ほど触れるといたしますか。

しかし・・・こうした「歴史の裏側」を知ることで、はじめて歴史の面白さがわかると思うのですが、どうでしょうか。

「○○」さんという人が「△△」という政府をつくって、「××」という政策をしました。

なんて話をいくら聞いてもまったく面白くないですよね。

人間味にあふれるからこそ、歴史はおもしろい。

参考リンク 「大阪城天守閣」

http://www.osakacastle.net/index.html

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年04月17日

今日は何の日?

徳川家康が亡くなったことを祈念して、家康21回忌法要(1636)が行われた日です。

その家康が祭られた場所というのが、有名なこちら。

いわずと知れた「日光東照宮」です。

日光東照宮

カテゴリ:神社

栃木県日光市山内2301

開門時間:11月~3月/8:00~16:00(受付15:30終了)、4月~10月/8:00~17:00(受付16:30終了)

お休み:年中無休

料金:大人1300円、小中学生450円

問い合わせ先:日光東照宮社務所 0288-54-0560

アクセス: JR日光線「日光駅」から東武バス「神橋」下車~徒歩8分、または日光宇都宮道路「日光IC」から車約10分

1617(元和3)年に、御祭神徳川家康公を祀る神社として、2代将軍秀忠公により創建。現在残る社殿のほとんどは、1634~1636(寛永11~13)年に3代将軍家光公による造替されたもの。1999(平成11)年には、ユネスコの世界遺産条約に基づき「世界遺産」に登録された。

これを単に紹介しただけで終わるようならば、

「ぷちおと」や「緑陵学院」の授業にはなりません。

ここからが授業としておもしろくなってくるポイントです。はい、注目。

初代の苦労をねぎらっての建立ということでしたら、

ここまでのものをつくる必要はなかったわけですよね。

なぜこんなものをつくり、そして盛大に法要を行ったのか。

その理由は、「自分の立場をより強固にするため」です。

家康は、まさに戦国時代を生き抜き、苦労した中で幕府を立てました。

当然、それに付き従う大名たちも、納得の上での征夷大将軍という立場になるわけです。

しかし、その子供たちとなるとどうでしょうか。

その正当性を、血脈にのみ求めるのは、説得力に欠けます。

そこで何をしたのか。そう、「家康を祭ること」です。

「私は、家康さまのおかげで今の立場にあります。

だから、そのことに最大限の敬意を払っております。みなさんもそうでしょう?」

そうした立ち位置に自分の身をおくことで、

諸大名たちも「家康のためということならば」と臣従する理由ができるわけです。

こうして、自身の将軍職としての正当性を確保することで、幕府を安泰に導いた家光。

本人が考えたのか、それともその取り巻き、天海が考えたのかは定かではありませんが、

こうした政治的意図の元に、あれだけの壮大な建物が建てられたわけです。

なんて考えると、またひとつ、歴史について深くとらえることができるのかなと思います。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

その家康が祭られた場所というのが、有名なこちら。

いわずと知れた「日光東照宮」です。

日光東照宮

カテゴリ:神社

栃木県日光市山内2301

開門時間:11月~3月/8:00~16:00(受付15:30終了)、4月~10月/8:00~17:00(受付16:30終了)

お休み:年中無休

料金:大人1300円、小中学生450円

問い合わせ先:日光東照宮社務所 0288-54-0560

アクセス: JR日光線「日光駅」から東武バス「神橋」下車~徒歩8分、または日光宇都宮道路「日光IC」から車約10分

1617(元和3)年に、御祭神徳川家康公を祀る神社として、2代将軍秀忠公により創建。現在残る社殿のほとんどは、1634~1636(寛永11~13)年に3代将軍家光公による造替されたもの。1999(平成11)年には、ユネスコの世界遺産条約に基づき「世界遺産」に登録された。

これを単に紹介しただけで終わるようならば、

「ぷちおと」や「緑陵学院」の授業にはなりません。

ここからが授業としておもしろくなってくるポイントです。はい、注目。

初代の苦労をねぎらっての建立ということでしたら、

ここまでのものをつくる必要はなかったわけですよね。

なぜこんなものをつくり、そして盛大に法要を行ったのか。

その理由は、「自分の立場をより強固にするため」です。

家康は、まさに戦国時代を生き抜き、苦労した中で幕府を立てました。

当然、それに付き従う大名たちも、納得の上での征夷大将軍という立場になるわけです。

しかし、その子供たちとなるとどうでしょうか。

その正当性を、血脈にのみ求めるのは、説得力に欠けます。

そこで何をしたのか。そう、「家康を祭ること」です。

「私は、家康さまのおかげで今の立場にあります。

だから、そのことに最大限の敬意を払っております。みなさんもそうでしょう?」

そうした立ち位置に自分の身をおくことで、

諸大名たちも「家康のためということならば」と臣従する理由ができるわけです。

こうして、自身の将軍職としての正当性を確保することで、幕府を安泰に導いた家光。

本人が考えたのか、それともその取り巻き、天海が考えたのかは定かではありませんが、

こうした政治的意図の元に、あれだけの壮大な建物が建てられたわけです。

なんて考えると、またひとつ、歴史について深くとらえることができるのかなと思います。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年03月21日

今日は何の日?ランドセルの日!!

3月21日は、3+2+1=6 で小学校の修業年限になるのでランドセルの日だそうです。

なんじゃ、そりゃ、と思ったのは私だけでしょうか?(^^;)

でも、この時期、そろそろ新入学に向けて、期待に胸を弾ませているご家族の皆さんも多いことかと思います。

特に初孫だったりすると、おじいちゃん・おばあちゃんのよろこびもひとしお。

ランドセルやら、帽子やら、文房具もセットで買ってあげちゃったりなんかして・・・

家族中がよろこびに満ち溢れる時でもあります。(^^)

ちなみに、ランドセルってなんなの?ということなんですけども、

ランドセルは幕末~明治初期の軍隊の「背嚢(はいのう)」に由来します。

軍に西洋式が導入された時に、背中に様々なものをいれて背負う袋も同時に輸入され、

これをオランダ語で ransel といったため、このランセルがなまって、ランドセルになりました。

ranselは英語でいえば knapsack(ナップサック)又はbackpack(バックパック)に相当します。

イヤーこの話を聞いて真っ先に思い浮かんだもの、それは・・・

ランドセル・バックパック(ガンダムなどのモビルスーツの背中についているバーニア部分のこと)

・・・ガンオタですいません。(笑)

ちなみに、当初はまさに現代のナップサックのような形だったそうですが、

明治20年(1887)に皇太子嘉仁親王(後の大正天皇,1879年生)が学習院に入学したのを記念に、

伊藤博文が皇太子に贈ったランドセルが箱形のものであったため、以降この形が流行して、現代に至っているそうです。

ほうほう・・・そんな由緒正しきものだとは思っていませんでした。

が、考えてみたら小学生はみんなランドセルなんですよね。

それだけのいわれがあるからこそ、みんなそうなんだろうなと関心しました。

やっぱりなんにでも理由ってあるものなんですよね。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

なんじゃ、そりゃ、と思ったのは私だけでしょうか?(^^;)

でも、この時期、そろそろ新入学に向けて、期待に胸を弾ませているご家族の皆さんも多いことかと思います。

特に初孫だったりすると、おじいちゃん・おばあちゃんのよろこびもひとしお。

ランドセルやら、帽子やら、文房具もセットで買ってあげちゃったりなんかして・・・

家族中がよろこびに満ち溢れる時でもあります。(^^)

ちなみに、ランドセルってなんなの?ということなんですけども、

ランドセルは幕末~明治初期の軍隊の「背嚢(はいのう)」に由来します。

軍に西洋式が導入された時に、背中に様々なものをいれて背負う袋も同時に輸入され、

これをオランダ語で ransel といったため、このランセルがなまって、ランドセルになりました。

ranselは英語でいえば knapsack(ナップサック)又はbackpack(バックパック)に相当します。

イヤーこの話を聞いて真っ先に思い浮かんだもの、それは・・・

ランドセル・バックパック(ガンダムなどのモビルスーツの背中についているバーニア部分のこと)

・・・ガンオタですいません。(笑)

ちなみに、当初はまさに現代のナップサックのような形だったそうですが、

明治20年(1887)に皇太子嘉仁親王(後の大正天皇,1879年生)が学習院に入学したのを記念に、

伊藤博文が皇太子に贈ったランドセルが箱形のものであったため、以降この形が流行して、現代に至っているそうです。

ほうほう・・・そんな由緒正しきものだとは思っていませんでした。

が、考えてみたら小学生はみんなランドセルなんですよね。

それだけのいわれがあるからこそ、みんなそうなんだろうなと関心しました。

やっぱりなんにでも理由ってあるものなんですよね。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年03月14日

今日は円周率の日

3月14日

「3.14」

どっかでみた数字ですよね。

そう、数学(算数)でずっとやり続けてきたもの、円周率

というわけで、本日は「円周率の日」と決まっているようです。

小さい頃、「3.14159265398979323846264338・・・・」

というように、何桁まで言えるかでクラスの中で競争していたのを思い出します。

でも「どうして3.14・・・なのか?」ということに関しては、当時は調べてなかったなと。

いまはインターネットも普及しているおかげで、調べることができます。

「wikipediaによる円周率」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%86%E5%91%A8%E7%8E%87

ほかにも、わかりやすく説明してくれているサイトがいくつもありました。

が、やっぱり円周そのものを測るのが一番わかりやすいですよね。

というわけで、昔を思い出しながら、実験の内容を説明しているサイトを紹介いたします。

「筒を使っての円周率の測定」

http://math1.edu.mie-u.ac.jp/~motokioh/p4.htm

いくつかの筒を転がして、何回も転がして、その平均を取る。

なんだかんだいっても、自分で調べたものが一番覚えているものだったりしますよね。

しかし・・・はじめにえらそうに(?)円周率を語ってみましたが・・・

よかった、当時覚えていた桁数、間違えてたらどうしようかと思っていましたが・・・(^^;)

小学生の時に学んだことも、こうして「みんなと競争して覚えた」とかだと、

いまでもしっかりと記憶しているものなんですよね。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年03月13日

月の満ち欠けで人間が受ける影響とは?

満月の夜、狼男へと変身する・・・

有名なお話ですが、なぜそんなストーリーができたかというと、

満月の夜には、人の活動は活発になるから、と言われています。

逆に、月の満ち欠けによって、体調が悪くなったり、

おとなしくなったりもするようで・・・・

新月には、おとなしくなり、満月に活発になる。

なんてのは、ゲームでの悪魔の様子なんですけども(女神転生、なつかしいなぁ・・・)

それって、実際にあるの?眉唾じゃないの?

そんなこんなで、なんだか信じてしまいそうになるサイトがこちら。

「ボイドタイム」

http://www1.ocn.ne.jp/~isamu47/moon5.html

「潮の満ち干」が月の引力によるものである事は、誰もが知っている月のパワーの一例です。

遠い昔から、人の誕生や死も、この潮の満ち干と同じようにに月のパワーと関係があると言われています。

満ち潮の時に生まれ、引き潮の時に死ぬ人が多いと言う統計もあります。また満月の日は出産が多いとも言われています。

私達人間の体の80%が水分で出来ている事を考えると、月の引力が私達の身体に影響を及ぼしている事は十分考えられる事です。

女性の「月経」の周期が、月の公転周期、すなわち月が地球を一周する期間とほぼ等しいのも、単なる偶然とは言えないのではないいでしょうか。

この偉大な月の力、特に願い事を叶えてくれる魔法の時、新月とそのパワーについて多くの人の体験談からの真実をご紹介します。

あなたも新月パワーで、素敵なあなたに変身してみましょう。

ということです。

ふむ。確かに人間の身体は、そして地球は月から多大な影響を受けています。

影響があってもおかしくはないですよね。

ちょっとおもしろそうなサイトなので、紹介しつつ、私も様子を見てみたいと思います。

ふーむ・・・ボイドタイムか・・・

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

有名なお話ですが、なぜそんなストーリーができたかというと、

満月の夜には、人の活動は活発になるから、と言われています。

逆に、月の満ち欠けによって、体調が悪くなったり、

おとなしくなったりもするようで・・・・

新月には、おとなしくなり、満月に活発になる。

なんてのは、ゲームでの悪魔の様子なんですけども(女神転生、なつかしいなぁ・・・)

それって、実際にあるの?眉唾じゃないの?

そんなこんなで、なんだか信じてしまいそうになるサイトがこちら。

「ボイドタイム」

http://www1.ocn.ne.jp/~isamu47/moon5.html

「潮の満ち干」が月の引力によるものである事は、誰もが知っている月のパワーの一例です。

遠い昔から、人の誕生や死も、この潮の満ち干と同じようにに月のパワーと関係があると言われています。

満ち潮の時に生まれ、引き潮の時に死ぬ人が多いと言う統計もあります。また満月の日は出産が多いとも言われています。

私達人間の体の80%が水分で出来ている事を考えると、月の引力が私達の身体に影響を及ぼしている事は十分考えられる事です。

女性の「月経」の周期が、月の公転周期、すなわち月が地球を一周する期間とほぼ等しいのも、単なる偶然とは言えないのではないいでしょうか。

この偉大な月の力、特に願い事を叶えてくれる魔法の時、新月とそのパワーについて多くの人の体験談からの真実をご紹介します。

あなたも新月パワーで、素敵なあなたに変身してみましょう。

ということです。

ふむ。確かに人間の身体は、そして地球は月から多大な影響を受けています。

影響があってもおかしくはないですよね。

ちょっとおもしろそうなサイトなので、紹介しつつ、私も様子を見てみたいと思います。

ふーむ・・・ボイドタイムか・・・

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年02月14日

いったい何度まで下がるの?

最近、寒い日が続いております。

二週連続で日曜日に雪が降り、寒さも全開。

凍りついた路面で転んだりなど、事故や怪我にも気をつけなくてはいけませんね。

さて、そんな寒い寒い時期ですが、

むしろ「寒さを楽しんでしまおう」という町があります。

日本で一番寒い町。北海道陸別町。

http://www3.ocn.ne.jp/~shibare/

こちらでは、2月2日(土)・3日(日)の両日にわたり、

第27回しばれフェスティバルが開催されました。

<概要>

陸別の厳しい寒さに果敢にチャレンジしていただきます。宿泊は当祭り自慢のスタッフ特製『バルーンマンション』。もちろんストーブなんてありません。チャレンジャーに許される唯一の暖、その名も『命の火』。フェスティバル会場のシンボルでもある巨大ファイヤーストームで身体を温めていただきます。死なない程度に大自然のパワーを満喫していただきます。

ということなんだそうですが・・・

バルーンマンションという、氷でできた家の中で一夜を明かすというチャレンジ企画。

もう見てるだけで寒気が・・・

バルーンマンション

http://www3.ocn.ne.jp/~shibare/balloonmansion.htm

夜、普通に氷点下20度以下という。わけのわからないこの寒さ。

なんだかもうわけがわかりません。

氷点下5度とかならなんとなくわかっても、氷点下20度って・・・

ちなみに家庭用の冷蔵庫・冷凍庫の温度がそれぞれ、

冷蔵庫:1~5度 冷凍庫:マイナス18度~マイナス22度

ということで、常に冷凍庫状態。

死ぬって・・・

ちなみに、日本で最も寒かった日、は1902年1月25日に北海道旭川市で記録された-41.0°Cだそうで・・・

世界では、1983年7月21日に南極のボストーク基地にて、-89.2°C (-128.6°F)

うーん・・・想像を超えすぎてわけがわかりません。

そんな寒さを通り越してどんどんと冷たくしていくと、いったい何度まで温度って下がるものなのでしょうか。

というわけで、私がやっておりますイベント、「あそびの市場」の低温実験ショーを見てみましょう。

こちらで使っているのは・・・「液体窒素」

これでだいたいマイナス196度。・・・まったくもってピンときません。

宇宙の温度でいくと、土星のわっかの温度ということで・・・

しかし、世の中、もっともっと温度は下がります。

究極的に温度が下がった状態を「絶対零度」と言いますが、それはいったい何度で、どんな状態なのでしょうか。

「状態変化」:「固体⇔液体⇔気体」この三つの状態を変化することを言うわけですが、

基本的に温度があがるたびに体積は多くなります。逆に温度が下がれば体積は減る。

その量の変化をチェックしてみると、温度は一度変化するごとに、体積は0度の時と比べて273分の1づつ増えたり減ったりすることがわかっています。

となると・・・・

-273度になったとき、体積が0になる。という、なんだかわけがわからない状態になるわけです。

理論的に、どんな気体もー273度(性格には。マイナス273.16度)になると停止します。

これが温度の限界です。

簡単に言うと、どんなものも凍って動かなくなる温度、

それがマイナス273度ということですね。

しかし・・・マイナス273度か・・・うーん・・・

どこをどう見ても、やはりピンとこない温度ですね。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年02月13日

どうして日本語は縦書きなの?

最近じゃ、国語の授業ですら横書きに書く子どもたちの姿があります。

が、本来日本語って縦書きなんですよね。

横書きに慣れてしまい、縦書きをしなくなりつつあります。

・・・

ではなぜ、日本語は「縦書き」だったのでしょうか。

日本語の元である「漢文」。それが「縦書き」だから。

はい、そこまではけっこうたどり着く人も多いのではないでしょうか。

私も、考えてみたらそこまではいきました。

が、ではなぜ漢文は縦書きなのか、ということになってくると・・・

というわけで、そのルーツを考えます。

漢文のルーツ、それは・・・

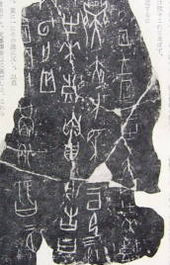

「甲骨文字」

世界四大文明の一つ、黄河文明において使用されていた文字。

亀の甲羅や動物の骨に文字を書く、

いや、さらに元は占いで使用されていた、亀の甲羅と動物の骨のひび割れからきているわけですが、

そうしたひび割れなどは、横にではなく、縦にできることから、縦書きがはじまったと考えられています。

ちなみに、私の大好きな三国史の時代となってくると、

有名な木簡などがありますが、あれも竹を割ったものに、縦書きで文字を書いていく形になります。

ということで、なぜ縦書きなのか、というルーツをたどってみました。

そのルーツもわかると、日本語の縦書きも意味がわかるし、そう書きたいなとも感じるかなと。

縦

書

き

も

わ

る

く

な

い

で

す

よ

ね

ブログだと読みづらかったか・・・(^^;)

「楽しいことが人生だ!!」は にほんブログ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年02月12日

「銀行」の名前の由来って?

思わず「欲しいっ!!!!」と叫んでしまいそうになったくみちょうです。

画像を実体にすることができる銃とか、だれか開発しないものでしょうか・・・

さて、話はそんなお金を預けるところ、そう、銀行についてです。

お「金」なのに「銀」行

これって、なんででしょうか?

みなさん、お答えできますか。

普段銀行という言葉に慣れてしまっているようですが、

「銀」行に「金」を預けるということに対して、何か違和感を覚えませんか。

私はなんどか「あれっ」と思ったことがあります。

その理由とは・・・

銀行ができたのは、明治の初期。

海外の事例に倣って日本でも、となったわけですが、

そこで問題になったのが「BANK」の訳語。

はじめは「金行」「金司」「金舗」などが候補にあがっていた。

その中から決まれば、いまのように「あれっ」と思わないものになっていたでしょう。

が、ここで出てくる当時の事情。

当時の日本では、「金」よりも「銀」の方が流通量が多かったということ。

日本では、江戸時代から「銀」が有名でした。

精選率の高い銀(不純物が少なく、非常によい銀)であったため、

海外でも有名で、劣悪な金を持ってきては、日本の銀を大量に購入していく人が

後を絶たなかったっという歴史があるほどに、日本の銀は有名で、かつ流通していました。

「黄金の国ジパング」ならぬ、「煌銀の国ジパング」ですかね。

さらに、すぐお隣の、ずっと影響を受け続けた国。そう、中国。

こちらも「銀本位制」での体制だったそうです。

そうした理由から「銀行」が妥当だと。

たしかに。「金行」だと、なんだか音が間抜けな感じになるんですよね。

「銀行」という一言でしかありませんが・・・深い。

「楽しいことが人生だ!!」は にほんぶろぐ村 に参加しています。

よろしければクリックをお願いします。

2008年02月09日

握手って仲良しのしるしなの?

「ほら、仲直りのしるしに握手しなさい」

小さい頃に喧嘩ばかりしていた私は、よくこんなことを言われたものです。(^_^)

まあ喧嘩する、しないに関わらず、仲良くなった証として「握手」をするというのはよくあることです。

最近では、コミュニケーションを円滑にする方法の一つとして取り上げられることもあります。

でも、ふと思い立ったわけです。

「どうして握手が仲良しのしるしなのか?」

これっていったいなんなのだろうか。

握手の起源って、いったいどこにあるの?

それは、欧米の挨拶の様式にありました。

欧米の歴史は争いの歴史と言ってもよいくらい、

過去に様々な争いを繰り返してきました。

日本のようにある程度まとまった民族、世界観であっても争いはあるのですから、

あれだけ多様な民族・宗教が織り交ざる世界でのこと、そうなるのも無理はないでしょう。

さて、そんな戦争状態で「自分はあなたと仲良くしたい」

ということを表現するにはどうしたらいいでしょうか。

映画などでおなじみのシーンに「手を挙げろ!!!」というのがあります。

争う意思がない。武器を持ってないですよ、という意味で手を挙げるわけですが、

(まあ映画の場合、たいてい隠し持った武器があったり、隙を見て素手で戦うことになりますが)

実は握手も「武器を持っていませんよ」というアピールの一種だったのです!!

そこから、欧米では相手に対して「握手」という方法で好意を示すようになったのです。

それが日本に導入されてきた、というのが「握手」の歴史だったりします。

ちなみに、日本ではどういった挨拶が「仲良し」をあらわしていたのかというと・・・

「お天気の話をする」

なぜか。それは日本人にとってもっとも重要なことは天気だったからです。

農耕民族である日本人にとって、生き死にに関わるもっとも重要なこととは、まさに天気。

どういった天気になるかで農作物のできが変わってきますから当然。

そのための重要な情報である「天気」についての話をすることで、

相手に対して「大切な情報をやりとりできる仲なんですよ」ということをアピールしていたのです。

おう、そう言われてみると、何気ない挨拶でも「いい天気ですね」とか、

「最近は天気が悪くて嫌ですよね」といった会話が多いなと気づきます。

ということで、挨拶一つとっても文化の違い、生活環境の違いが出てるんだなってことを感じます。

おもしろいですよね。